��j�@�C�R���U(1) 0

�C �R �� �U �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

���{�ƕČR�𒆐S�Ƃ���A���R�Ƃ̑����m���̐킢�́A�q��@�ɂ����@�������̐킢�ł���ƌ����Ă悢�B

���킩��I��ɓ��閘�̑�}�̐���Ɛ퓬�\�͂̔�r�͈ȉ��̂悤�ȏ������B

�� �� �m �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

|

|

���@�{ |

�ā@�� |

���@�@�@�l |

�@���a16�N12��

�J�펞

|

�@���������Y(GNP) |

1

|

12.7�{

|

�@����I���͍�

|

�@�q���͕ۗL���@

|

10

���K 6�E�y 2�E���� 2

|

7

���K 7�E�y 0�E��q 0 |

�@���E�����@��������

�@��͔�͂قڌ݊p

|

�@�q��@�ۗL��

|

1,250(�C�R)

1,375(���R)��1 |

402(�C�R)

1,290(���R)��2 |

�@��1 �쓌�A�W�A�z��

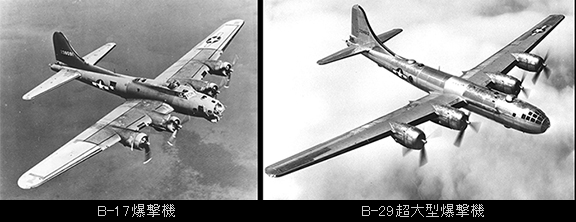

�@��2 ��: B-17��^�����@ |

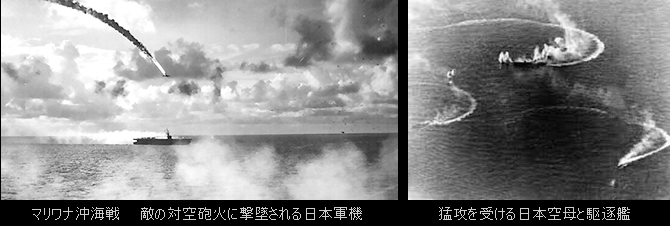

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��1 �K�_���J�i���A�\�������A�j���[�M�j�A�z��

�@�@�@�@�@��\�͒P�Ȃ镨���I���ʔ�r�ł��邪�A�����퓬�\�͓͂��ĂƂ��Ɉȉ��̗v�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@���{��: ����ɉ����铋���(���ɊC�R)�̗��x�͕ČR�̘Z�{�ƌ����(��j�p��)�A�뎮�͐�̗D�G���Ƒ��܂��ĒZ���Ԃŕ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�@��700�@�����Ĕj���Ă���B�R���A�ʐM�@��Ȃǂ̐�͂��x�����b�Z�p�͑e���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��1 �C�R�Ɉ����ւ��A�����m���ɔz�����ꂽ���R�q����͔ߎS�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a16�N(1941�N)12��27���`�A�}���[�̗��R��O��s�W�c�͋�݂ȍ��ׁ̈A�p�R�̃u�����n�C�������@�̍U��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��130�@��n��ňꋓ�Ɍ��j����A������܂߂�12������240�@�A���a17�N(1942�N)1����120�@���������B

�@�@�@�@�@�č���: ���[�_�[�̎��p���A�h�e�E�h��́AB-17��^�����@�A�Í���ǂȂ�

���{���@�������̐^��p�U���́A�u��͋��C��`�v�Ɏx�z����Ă������E�̊C�R�ɏ��߂čq��@�D�ʂ��������B��͊͒������j

���ꂽ�ČR�͒����ɋ��@���͑��̕Ґ��ɏd�_���ڂ������A���̓��{�C�R�́u��͋��C��`�v���甲�����ꂸ�A���̏d�v���ɋC�Â���

�̂͏��a18�N�ȍ~�ł������B

����̗D�ʂ��������͂��Ȃ������B

���a17�N(1942�N)6��5��(���{����)�A�~�b�h�E�F�[�C��œ��{�C�R�͐��K���l�ǁA�����̍q��@�Ən�B��������������B

��������ɓ��{�C�R�͕ĊC�R�Ƃ̐퓬�͂̃o�����X������A�s�k���d�˂čs�����ƂɂȂ����B

����A���R�̓~�b�h�E�F�[�s��Ɠ������A744�@�������Ă���A����͓���R���R�q���͂̂قڑS���ɊY�����鑹�Q�������B

���{�R�ł͗��R�ƊC�R�̑Η����������A�l�I�E�����I�Ɏ������R�������Ŏ����z���̒D�������ɖ������Ă����B

���ׂ̈ɁA�����I�ȑ����A�q��@�̊J���E�����A�^�p�ɂ����R�ƊC�R�ɗ͂����U����A�n�������͂��X�ɒቺ�����Ă������B

�J �� �` �I �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

|

|

���@�@�{ |

�ā@�@�� |

���@�@�@�l |

�J�� �` �I��

|

���������Y(GNP) |

1

|

12.7 �` 18.1�{�� |

�� ���a19�N(1944�N)

|

�q���͕�[��

|

17

���K 2�E�y 3�E���� 12

|

103

���K 17�E�y 9�E��q 77

|

�āE��q���͓��E�������Ɠ���

|

���a17�N�x

|

�q��@���Y�@��

�J�펞���Y��/��

|

8.861(3.581��1)

550

|

47,838��2

2,500

|

��1�͊C�R�@

��2 F6F�AF4U �����\�퓬�@�o��

|

| ���a18�N�x |

�q��@���Y�@�� |

16,693(7,695��1)

|

85,898

|

|

| ���a19�N�x |

�q��@���Y�@�� |

28,180(11,321��1)

|

96,318��3 |

��3 B-29 ����^�����@�o�� |

| ���a20�N�x |

�q��@���Y�@�� |

11,066��4 |

305,359��5 |

��5 ��:B-29 ����^�����@6,413�@

��4 B-29 �ɂ��R���H��̔j�� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�h�q���u��j�p���v��)

�@�@�@������͔͂�r�@���̍�����ɂ߂đ傫�Ȑ퓬�\�́E�U���͂̍��������Ă����B

�@�@�@���{��: �n�B������̏��ՁE������̗��x�ቺ�A�V�^�@�J���̒x��A��i���̃��[�_�[(�d�T)�E�ʐM�@��A�����s��

�@�@�@�@�@�@�@�� ���R�@�̖���嗤(���ɖ��F)�ɓW�J�����A���S�ɗV�������������Ƃ��Ă���

�@�@�@�č���: ���[�_�[�̍����\�AF6F�AF4U �ȂǍ����\�퓬�@(1942�N10���`)�̓����A�ߐ�(VT)�M��(1943�N1��)�ɂ��h��͂̌���A

�@�@�@�@�@�@�@B-29����^�����@(1944�N6��)�̔z���A�����͂ɂ��ʏ��j��A���|�I����

�q��@���Y�Œ��ӂ��ׂ��_�́A���{�͒P���퓬�@�̊����������������A�A�����J�͎l����^�����@�̔䗦�������������ɂ���B

�]���āA�@���̕����I���ȏ�ɍH�Ɛ��Y�͂̍��A�푈�\�͂̍����J���Ă����B

���{���d�����@�Y�������A�č��̂���ɔ�ׂ�ƍU���͂͋r���ɂ��y���A�u�d�v�����@�ƌĂׂ���̂ł͂Ȃ������B

���A������B-17�����@�ɑ��Ă��u���p���m���������b�e�V�e�S�e���`�s�X���U���X�����V�����ăX�������U���j�V�e�v�ƌ���

���߂�����͂ŁA���{�̐퓬�@�ł̌��j�͋ɂ߂č������(�h�q���u��j�p���v)�B

����ɓo�ꂵ��B-29����^�����@�ɂ͍ő��̓�����ȊO�Ɉׂ��p�������A���Ǔ��{�͂��̔����@�ɑ��̍����~�߂�ꂽ�B

1

�g �D �I �� �U �� �� �� �w �i

���a18�N8���A�K�_���J�i����������ė��R�̓x�d�Ȃ�C��ŁA���{��20�ǁA23,000�g���̊͒��������A�č���64�ǁA215,000�g����

�͒��������Ă����B

�ČR���쓌�����m�ƒ��������m�̓���ʂ��瑍���U�ɏo�钼�O�̏��a19�N(1944�N)1���A���{�͍X��4�ǁA11,000�g���̊͒��������A

�č��� 204�ǁA1,040,000�g���̊͒��������Ă����B

�����������Ԃ́A�u�}���A�i���C��v���O�̏��a19�N(1944�N)5�����_�Ɏ����čX�ɐ[���ɂȂ��Ă����B

���{��1���̎��_����X��22�ǁA14,000�g���̊͒��������A�č��� 73�ǁA338,000�g���̊͒��������Ă����B

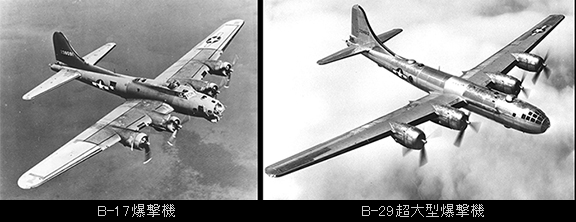

19�N(1944�N)6��19���`6��20���ɂ����āA�}���A�i�������ƃp���I�������œ��{�C�R�ƕāE���@�������̊C�킪�u�������B

�u�}�����i���C��v�ł���B

���{�C�R�͂��̊C��Ő��K��^���u��P�v�E�u�Ē߁v�A�������u���v�̂R�ǂƓ��ڋ@�̂قڑS�āA�y�ѐ����͂W�ǂ������A

���̋��S�ǁA��́A�d���m�͂Ȃǂ��S�đ�������Ƃ�����œI�s�k���i�����B

���̐킢�ŁA���{�C�R�͋��@�������ɂ��g�D�I�퓬�\�͂�������r�������B

�s���͓�����̋Z�ʂ̒ቺ�A�q��@���܂ޑ����i�̑S�Ă̐��\�̕n�����Ȃǂ��������B

����h���ł���T�C�p�����������A���{�X�y�� B-29�̋�P�����ɓ������B�ɂ߂Đ[���Ȏ��ԂɊׂ����B

�}���A�i���������������{�́A�ČR�̐N�U���t�B���s���Ƒz�肵���B

�t�B���s�����������Ƃ͐Ζ��A�z�������̗A����₽��邱�Ƃ��Ӗ����A���{�͐�ΐ▽�̏Ɋׂ����B

�ČR�N�U�ɐ��ʂ���Λ�����C�R�w���w�ɁA��͂�����L���ȕ��Ă��A����𗠕t���镨�����ݔ������ɖ��������B

�S�|�E�W�������~�������Ɍ͊����A�Ⴆ���������ɂ��Ă��q��ȑ���(�͒���q��@)�̍Č��͌��������B

�\�������̏��Ր�ȗ��A�ЂƂ��яo�����čs�����q��@������͂́A�قƂ�ǂ��Ăъ҂邱�Ƃ̂Ȃ������퉻���Ă����B

2

�� �� �E �� �� �� �U �� �G ��

�����͑��̒�����u���U�v�̗v�]�������オ�����B

���a18�N�����A�u�C�j-��115�v�����͒��������|�Ԓ��O����(�C��65��)�́u�V����������Ă�����e�U���v�̕K�v�����R�ߕ��ɏ�\��

����B

���a18�N��(����19�N���~)�u�b�W�I�v�̓�����ł��������ؔ�����(�C�@51��)�Ɛm��萕v����(�C��71��)�͋�O���_�f��������������

�u�l�ԋ����v�̗̍p����\�����B���؏��т̌����Q������R�ߕ��͉i��R�ߕ������ɕ������A����͒����ɋp�����ꂽ�B

�@

���a18�N�����A�u���j-��165�v�����͂̍q�C���E�ߍ]������(�C��70��)�́u�G�̔����U���ɂ����Ƒς��A�Ō�ɂ͌��nj��������^��

�Ɉ����Ȃ�A�I�ɐ�����������Ɣ\���I�ɋ����ɓ��悵�A�G�͑D�ɑ̓���������Ē鍑�C�R�̐�m�Ƃ��Ď��ɂ����v�Ƃ̎v����

��A�A���͑��i�ߕ��Ɍ����������āu�������U�āv����\�����B�@

�����͂͐����Ŕ����U������Ɓu����҂����v�ƂȂ�B�������ʂȂ�����Ď��ʂ����Ď��ɂ����Ǝv���͎̂��ɓ��R��

�A���������B�u���U�v�̔��z�������͂�b�W�I�̏������o�����Ƃ͂���ʂŕK�R�������悤�Ɏv����B

���a19�N(1944�N)2���A�}�[�V�������ׂɑ����ăg���b�N���̊C�R�O�i�����n���ċ@�������̍U�����A��300�@�̍q��@��24���g��

�̊͑D��r�������œI�Ō������B

����܂Łu���U�v�ɔے�I�������C�R�����́A����26���A���E�m�ȗ����т��Q�肷��l�ԋ����̎�������C�R�H���ɉ��������B

���̎��A�R���ǂ͒E�o���u���l������悤�w�����Ă���B

���N4���A�R�ߕ��͊C�R�Ȃɑ��ċ��ނ̕���̎����v�]���o�����B

�铽���uS�����v(��́u�C���v)�A�u㊃�����v(��́u�k�m�v)�A�u㊅�����v(��́u��V�v)�Ȃǂł���B

���N7���A�u㊅�����v���������ăe�X�g���s�ɐ��������B����������ē��{�C�R���g�D�I���U�ɓ��ݐ���|���ƂȂ����B

���a19�N(1944�N)6��19���`�������ŁA������35�ǂ𓊓����āA����20�ǂ����������������͕�������؎��Ȑ����オ�����B

7��26���A�掵��������i�ߊ��̑�a�c�����̖����A��ȎQ�d�E���A�u�C�j-113�v�����͒��E�n�Ӌv��т̓�l�͓��c�R�ߕ������Ɂu��������͓͂��U����𓋍ڂ��ē��U���ɓO���ׂ��v�Ƃ̈ӌ���\�������B

�\�������A�K�_���J�i���̍U�h��ŗƐH�A���Ɏ��o����A���X�Ƌ����߂��Ă��������͕����̌���f�����т������B

��Z�͑��͌�����{�Łu�������v�̌�������J�Â����B

���̎��A��^�����͂ɂ͐l�ԋ����u��V�v�𓋍ڂ��ē��U�������{���傤�Ƃ���ӌ����吨���߂Ă����Ƃ����B

���̑O��A�R�ߕ��̗v���ɂ��C�R�ȌR���ǂɂ����U��n�Ƃ��āu�����ʊ�n���v��������{���ɕғ�����A�C�R�Ȑl���ǒ��E

����ǒ��̘A���ŁA���̊�n���̗v���̑I���Ƌ���Ɋւ���ʒB�����z���ꂽ�B

9��13���A�C�R�ȓ��Ɂu�C�R���U���v�����������B����͊C�R�����̏��@�ւ���I�����ꂽ��������Ȃ��X�I�ȑg�D�������B

�ŏ��A��킷�����ʼn萁���n�߂��l�I���U�̓������A�C�R�Ƃ��Đ����ɔF�E�̗p���ꂽ���Ƃ��Ӗ�����B

�悸�͓��U��p�ɊJ�����ꂽ����(�k�m)�E����(��V)���U������{���邱�ƂɂȂ������A���ۂɂ̓��C�e��ł̒ʏ�q��@�ɂ��

�u�q����U�v�̔�������ɂȂ����B

3

�� �� �@ �� �� �� ��

�}��: �͏�=���ɔ��E���͂ł�����́@�@�͐�=�͏�퓬�@�@�@�͔�=�͏㔚���@�@�@�͍U=�͏�U���@(�����U��=�����ł���)

���a17�N(1942�N)10��������A�퓬�@�ɔ��e����������Ĕ����@�̑�p�������悤�Ƃ��錤���Ǝ������n�܂����B

����͈ȉ��̗��R�ɂ��B

�@�@ ���ɋ�����������㎮�͔�(�Œ�r)�A�㎵���͍U�͕āE�V�s�퓬�@�̊i�D�̉a�H�ɂȂ�A�r��ȑ��Ղ��o���Ă����B

�@�A �A�E�g�����W��@(�G�̍U���͈͂̊O����̍U��)�ɂ͍q�������̒����뎮�͐�(���)�����Ή��ł��Ȃ��B

�@�B �����E�^�����\�̗ǂ����Ȃ�A�G�퓬�@�̍U�����](����)����\��������B

���������̌��ʂ���A50�L�����eX2�ł͌��ʂ������A250�L�����e�ōŒ���300���[�g������̊ɍ~�������Ƃ������_���o�����B

���͔͊��@�ƈ���ċ@�̋��x�����肸�A�}�~���������ł��Ȃ��ׂɐV���Ȋɍ~�������̊��n�P�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�@

�R���A����͓�����̋Z�ʒቺ�̌���A�G�̃��[�_�[�Ɛ퓬�@�̍U���������ׁA���x10���[�g���̒����ŖڕW�ɋ߂Â�����

200�`300���[�g���œ������G�͂̐^���ʉ߂��ė��E���锽��(�͂傤)�����@�ɕύX���ꂽ�B(���ۂ͍��x�ȑ��c�Z�p���v��)

�͔��A�͍U�̓�����̑����������ɔz�u�����ƂȂ����B

���́u��������������v�͏��a18�N12��������{�i�I�ȉ^�p���n�܂���(�� ������u�픚�v�u����v�u�������v�Ɨ���)�B

�d�������e��������퓬�@(�픚)�́A���x�E�^���������E����邵�A�����A�G��F6F�퓬�@�͊��ɗ���荂���\�������B

�������ɂ�����ł̑����̍������A�u�픚�v�̎��Ԃ�邱�ƂɂȂ�B

���a18�N�ɂȂ��đO���z�����n�܂����V�s�́u�a���v�͏㔚���@�A�u�V�R�v�͏�U���@�̋@���͏����A����������Ă��Ă��A�G�̃��[

�_�[�ƌ}���퓬�@�ɑj�܂�ĂقƂ�ǐ�ʂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

���̌�p�@�͖����o�������A�]���ċ@�����������������������u�픚�v�Ƃ��Ĕ����@�̑�p�Ɏg�������鑼�͂Ȃ������B

��ɁA�C�R�q����U�ɗ뎮�͐킪�����g���闝�R�̈�������ɂ������B

�q �� �� �U �� �� �X ��

�q �� �� �� �� ��

���a18�N(1943�N)�t���A�C�R�ȕ����ǂ̑�O�ے��E��Εۑ卲���R���Ǒ��ے��̎R�{�P�Y�卲�Ɂu�G��^�@�ɑ���퓬�@�̑̓���

��U���v�̈ӌ������o�����B�����ǂɋ����ׂɁA���Ă̐�͍��̌��E��g�ɐ��݂Ċ����Ă�������ł��낤�B

���a18�N6��29���A���]������������p��Y�卲���u����q����v�Ƃ����q����U���q��{���̑吼�뎟�Y�����ɒ�Ă����B

��卲�͐����̍q�������B�吼�̔����͔ے�I�������B����X�ɔ��������A�吼�́u���L�u�N�v�Ƃ���������B

��卲�������Y�q�������(�吳13�N=1924�N)�ɂ́A���̕����E�R�{�\�Z�卲�ɑ��c����������悤�ȊW�ɂ������B

���a�V�N(1932�N)�A�C�R��w�Z���Ƃɍۂ��ĊC�R�q��{���Z�p�����̎R�{�����ƊC�R�q��̏�������b�������u�Ō�̎�́A���e�̓�

����v�ƌ��_���Ă����ƌ�����؋�����̍q����U�_�҂������B

��卲�͒��߂��ɁA��N��ɂ����@���͑��i�ߒ����E���O�Y�����A�A���͑��i�ߕ��A�R�ߕ��ɑ��Ď��X�ɍq����U��i���Ă�

��B�吼�������}�炸���q����U�̎w��������̂͂��̈�N�l������̂��Ƃ������B

��卲�͋��u���c�v�̊͒��ƂȂ�A���C�e���C��Ŋ͂Ɖ^�������ɂ����B

���a18�N(1943�N)6���A��O�l��C�R�q������i�߁E������t�卲�͍q����U�̕K�v������q��͑��i�ߒ����E�����ɒ����Ɉӌ���\���A�����͈ɓ�����R�ߕ������ɓ`�������A�ɓ��́u�܂��̓�����U���𖽂��鎞���ł͂Ȃ��v�Ɛ�(���肼)�����B

�����卲�͂��̏��u��s���Ƃ��āA���x�͌R���Ȃ̑吼�����������Ƃ����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�� �V�s�����@�u���d�v��)

�u���U�ȊO�ɍ����~�����͂Ȃ��B���ꂩ��͌R���Ȃ����S�ɂȂ��ē��U�ɓK�����s�@�삷�ׂ��v�E�E�E�E�ƁB

�吼��������s�@�ɂ��̓�����U���̒�Ă���̂͏�卲�ɑ����ē�x�ڂ̂��Ƃ������B

���a18�N8��6���A�R�ߕ�����̍����T�l�������R���l������c�̐ȂŕK���K�E�̐���s�Ȃ��K�v������Ƃ��A���̈��Ƃ��āA

�퓬�@�ɂ��Փˌ�(�̓�����)�̐�@�������A����11���A�u������j�v�̌����̐Ȃł��́u�K���K�E��@�v���咣�����B

���������������q����U�̋��͂Ȑ��i�҂̈�l�ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B

���a19�N7���A�吼�����͎v�����������ČR�ߕ��l���̍��V�Ă��C�R��b�E���c�ɑ��Y�叫�Ɉӌ���\�����B

7��22���ɓ������t���|��A���̋�\���C�R�̐V�̐�����吼���ǂ��A��q�͂̎i�ߒ����ɓ]�o����v���ɂȂ����ƌ�����B

���@��

�l�Ԕ��e�̒��z�́A��\��q��͑��i�ߕ��t�̍q���@���E��c����������т����R�ŊJ�����̕�@���瓊�����郍�P�b�g���i�̗L��

�U���e����ɂ����B

�U�����u��l�Ԃɒu�������Ĉꔭ�K������������̂��������Ɗm�M���āA����q�����Ȃǂɓ��������č\�z���܂Ƃ߂��B

���a19�N(1944�N)8��5���A�R�ߕ���c�ɂ����čq��Q�d�E���c�������́u����(�}���_�C)�v�Ă���A����E���������A�R�ߕ�

�����E�y��Îu�Y�叫�����̌�����������F�����B

�q��{����8��16���A���Ďґ�c�̖��O����u���啔�i�v�Ɩ��t���čq��Z�p���Ɍ�����������������B

��Z���͎������c���u�𓋍ڂ��ē�������E�o������@��T�������A�^���҂͖��������B

8�����{�A�q��{���̈ɓ��T�����������̐l�Ԕ��e���u���ԁv�Ɩ������A����ꍆ�@�͈ꃖ�����9������Ɋ��������B

���a19�N(1944�N)8���A���K�q������������ځu���q����v(����)�Ől�Ԕ��e�u���ԁv�̎u��҂�����Ă����B

�W���𖽂���ꂽ������̒�����u�e��l�q��l�̎ҁA���j�A�ȑюҁv�͑ޏ�𖽂����A�c����������ɑ��Ďi�߂̍����r���卲

�́u�ꒆ�K�E�̐V���������l�Ē��ł���B���̐V����͐����ċA�炴��U���ƂȂ�C�R�Ō�̎�i�ł���B�P�\�͎O���ԁA�n�l

���Đ\���o��悤�Ɂv�ƌP�����A�S���̍q����ł������ƕt�������B(�� �l�Ԕ��e�u���ԁv)

���i�͈А��̗ǂ����������i�߂��A���̓�����͕ʐl�̔@�����𗎂Ƃ��A�`�B�Ƃ������A�ނ��눣��ɂ������Â��Ȍ����ł���

���B���U���ĕ��ɂɖ߂���������B�́A�ӊO�ɂ����ς�Ƃ��Ă��Ďw��̎O����܂łɂ͂قƂ�ǑS�����u�肵���B

���ɂ͌����܂ʼn������҂�����(���̏�ɎQ�����Ă��������15���̎R�c�ɎO�Y��=���721��_������������،�)�B

�R���A���̑I���͋�Y�ɖ��������̂ł������Ƃ����،�(721���_�������̗\���w��13���E��؉p�j��ю�L)������B

������Ɉ˂��ėl�X�������̂��^���ł��낤�B(���U�����̕�W���͎w���ɑ��铋����̔����X�����������ɏq�ׂ�)�B

������ɂ���A���̎��_�Łu���U��p����ɂ��q����U�v���C�R�Ƃ��đg�D������Ă������Ƃ͖��炩�ł������B

���Ȃǂ̒ʏ핺��𗘗p�������U�����̑g�D�I���U�͈̔͂ɂ��������ǂ����͒肩�ł͂Ȃ��B

4

�_ �� �� �� �U �� ��

�吼�뎡�Y�����͕��_�}�������鏺�a19�N(1944�N)10��5���A�R���ȍq�푍�Ǒ����ǒ�������q��͑�(��q����)�w�ߒ����ɐe�₳�ꂽ�B(�� �^�p������������A�q��͑��Ƃ͖�����Ń}�j���ɖ{����u�������n�q���������)

�C�R�q��{�����畔��(���a12�N��=���x���ς̑O��)����̑吼�卲�́A�C�R����R������K�v��������}��N�������B

�吼�́A�ĉp�Ɠ��{�̉_�D�̍��͍���F�����A��́E���Ȃǂ̐���͒��̌��͋����ł͓��ꍑ�͂��y�Ȃ��ׁA�����n(�s�����)

�����ɂ��������\��^�����@(�퓬�@���p�_)�Ɛ����͂Ɉ˂鐧�C���̊m�ۂ��咣�����B���@�͂���������L�ȌR�l�������B

�u�ĉp�����v�z�̑�͋��C��`�ŌR���𐮂��Ă���͓̂��{�ɂƂ��ċ~���̐_�ł���v�Ƃ܂Ō��������B

�����A��͋��C��`���嗬�̊C�R�����ł́A�吼�̎咣�ْ͈[������邾���ł������B

�吼�̐挩���͖�V�N��A���`���ɑ�^�����@�̗����n��i�o�����A�����I�Ȑ����͂̉^�p�Ƒ���(��)���ē��{��ǂ��l�߂��ČR������ɂ��吼�̐M�O���������������Ƃ��������B

�q �� �� �U�u�_ ���v�� �w �i

10��9���t�B���s���Ɍ����o�������吼�́A��B�E������n�ŕČR�̉����P��m��A��C�o�R�ő�p�̍��Y��n�ɓ������B

���Y�ɂ͑��q��͑��i�ߒ����E�����ɒ�����5���O�ɓ��n����i�o���ė��Ă����B�吼�͕��w�Z40���œ����̕������K�˂��B

��q�͂�361�@��ۗL���Ă����B�吼�͑̓�����U���̌��ӂ���������A�����͎�m�����u���U�@�ōs���v�Ɠ������B

���̕����ɂ́u�C�R�������v�Ƃ����O�Ȃ�����B

�É�叫�ƂƂ��Ƀp���I�E�o�̍ہA�r�V�ő�����B�É�叫�͍s���s���B���g�͏�@�̓�����Z�u���ɕs�������ăQ�����̕ߗ�

�ƂȂ����B���̎��A�ɔ�̍��v�揑�A�Í������Q�����̎w�����ł���ČR�����ɒD��ꂽ�B

���{���R�����ɋ~�o����ē��{�ɋA�������A�ɔ镶���𓐂܂ꂽ���Ƃ���ؕ��Ȃ������B

�C�R�́A�A���͑��Q�d���̕ߗ������̏��u�ɍ���A�R�@��c�Ɋ|�����Ɏ����̋@���^�������A�����ɂ��̋C�͑S���Ȃ������B

�C�R��b�E���c�ɑ��Y�叫�́A���̕s�ˎ��E����ׂɁA�������q�͂̎i�ߒ����ɉh�]������(�R�ߕ���ꕔ���E����C����)�B

11

�����͔��̎�͂ł���Œ�r�œݑ��̋�㎮�͔��́A���������u��㊻��(����)�v�ƌĂ�鋌���@�������B

�͔�����V�s�́u�a���v�͔��ɐ�ւ���悤�ɗv�����Ă����]�ԏ����̌��ɓ͂����̂́u�a���v�͂�18�@�������B

�䓇�i�o�O�A�V���͔��̍��݂͗p���Ɏx��𗈂��̂ŁA�]�ԏ����́u�a���v��S�đ��̑��ɏ������B

�����͔�38�@�𗦂���]�ԕۏ����́A���Ղɒ��ԕґ��U������}����Q�d�B�Ɂu���͕����������ɂ��������Ȃ�����A�o���͂��f�肷

��v�ƕ��i�̟T��(��������)����C�ɓf���o�����B

�������Ղ�ł����c�͑��R�Ƃ��āA�Q�d�B����u�������߁v�̔l������B�]�ԏ����̈ӌ��́u���v�Ƃ��Ė������ꂽ�B

�͔����𗦂��Ă������̍]�ԏ����́A��N�O�̃����K���n�̍U���ŁA�G�̌}���퓬�@�̊i�D�̉a�H�ɂȂ��Ď��X�Ɖ���܂ɂȂ���

�����čs������������̎p���Ă��t���Ă����B��������A�e�ɂȂ炸�A�͔����͏o���̓x�ɂقƂ�ǂ����A�҂ƂȂ��Ă����B

������Q�d�B�́A���ԂƋ��ɊJ���Ă������čq��@�̐퓬�\�͍��⌻��̎��Ԃ�S���m��Ȃ��ɂ߂Ĕ�Ȋw�I�ȘA���������B

����̏����V�т��������Ă���Q�d�B���A�T���āu���\�E�n���Q�d�v�Ɲ���(���)����y�̂����̂͌̂Ȃ����Ƃł͂Ȃ������B

�吼�̌��ӂɑ��A�������{�̍U���\�͂Ɍ��z������Ă��镟���̓������u���U�@�ōs���v�������B

�� �� �� �� �� �x�@

��������A�O�����@���̖L�c�A���͑��i�ߒ������V�|��n�ɑ��~�߂���Ă���ƕ����A�����ɔ�s�@�����Ėʉ�ɍs�����B

�吼�́u�ƂĂ������̂����ł͂����Ȃ��B�푈������(�����)���x�Ȃ炢�����A���ɂ͒P�Ɣ�s������Ƃ��Ȃ��铋�������R��

��B���������҂͗����A����������Ă�������Q�����������łƂĂ���ʂ͂������Ȃ��B�ǂ����Ă��̓�����ōs����葼�ɕ��@��

�Ȃ��B�̓�����͏㋉�̎҂��狭�����߂ł��Ƃ͂ǂ����Ă������ʁB����������C�ɂȂ��Ă��Ȃ���Ύ��s�ł��Ȃ��v�ƁB

����ɑ��ĖL�c���������Ɠ��������̋L�^���Ȃ��B

���a19�N5��: ��Z�܋�u�T�v����������̗��x

���c�Z��

|

��s����

|

������䗦

|

�\�@�@�@�� |

���@�@�@�l |

A

|

2,000�ȏ�

|

2�l(4%)

|

�w�����������@�Ƃ��Đ퓬�͂���

|

|

B

|

1,000�ȏ�

|

8�l(16%)

|

�ɂ����\

|

���@�Ƃ��Đ퓬��

|

| C |

600�ȏ�

|

26�l(53%)

|

�ꕔ�����̏���\

|

�ґ����g�߂�

|

| D |

300����

|

13�l(26%)

|

������(�B�����K�v)

|

�P�@�Ŕ�ׂ�@

|

|

|

49�l(100%)

|

|

|

���a19�N5��: ��Z�O��u�^�v����������̗��x

���c�Z��

|

��s����

|

������䗦

|

�\�@�@�@�� |

���@�@�@�l |

| A |

2,000�ȏ�

|

3�l(5%)

|

�w�����������@�Ƃ��Đ퓬�͂���

|

|

| B |

1,000�ȏ�

|

11�l(18%)

|

�ɂ����\

|

���@�Ƃ��Đ퓬��

|

| C |

600�ȏ�

|

44�l(75%)

|

�ꕔ�����̏���\

|

�ґ����g�߂�

|

|

|

58�l(100%) |

|

|

�@�@�@�@�Z��uC�ED���v�̓�����ɂ͋��\�͂��Ȃ��B�G�̐V�s�퓬�@F6F�ɑ��ẮuA���v������ł�����������ꂽ�B

�@�@�@�@�u�T�v�����ł͑S�̂̔������A�u�^�v�����ł͎����ܕ����߂铋���������ɑς����Ȃ���ԂŐ킢�ɓ�������

�@�@�@�@�Ă����B���̗����̗�́A�͔��E�͍U�����܂߂ď��a19�N�����̊C�R������S�ʂ̗��x�̎��Ԃ������ƌ�����B

��p�̐V�|��n��12����������n���[�[�@�������̖ҋ�P�ɎN���ꂽ�B

�L�c�����A�Q�d�B�A��\��q�����i�ߕ��ȂǂƋ��ɑ吼�������h�ɔ����B

��P�̍��ԂɘA���͑��Q�d�̑��c�Ď��������h�̊O�ɗ����Ă���Ƒ吼����������o�����B

�����̐퓬�@�����}���ɔ�ї����A���ŋ�킵�Ă�����i���l�͌��グ�Ă����B

�吼���u�ǂ���������ȁv�Ƃ����ƁA���c�́u�����܂���ȁB����ȃj���g���̂悤�Ȕ�ѕ������Ă��Ă͑ʖڂł��B���̂���̎Ⴂ

������̗��x�̒Ⴓ�͖ڂɗ]��܂��B�܂��A��͓�����Ƃ��ĕK�v�Ȓ��͔\�͂��Ȃ��B������̏��Ղ��������ČP�����Ԃ�����

�����炲���̂悤�ɋ�̔\�͂��Ȃ��B��N������͐�킸���ăo�^�o�^�Ɨ��Ƃ����̂��I�`�ł��B���̖��n�ȋZ��̓�����B

��

���Ƃ����Đ�ʂ�������������@�͋퓬�ł͂Ȃ��A�g�̂̌y���퓬�@��250�L�����e��������ēG�̋��ɑ̓����肷�邵���Ȃ��ł��傤�B�R���A�̓���

��Ƃ����Ă������ȒP�ł͂Ȃ��B�˂����ނ��Ƃ͂ł��Ă��@�̂𖽒�������͎̂���̂��Ƃł��傤�B�����A�C�R�̓�����Ȃ�N�������̍l���������Ă��܂��v

�ƌ������B

�吼�́u����v�Ƒ傫�����Ȃ����������ŁA����ȏ�͉�������Ȃ������B

���̓��������i���A���s�Ɗ��҂��ꂽ��q�͓�����̎��Ԃ������B

�����A����͓�����̐ӂɋA�����̂ł͂Ȃ��B

�P�����鎞�Ԃ��P���@�ނ������������ɖ�����ԂŁA�{���A���퓊������ɂ͑�����������r���̓���������ՂɎ���ɋ�藧��

���R���̂��̂̐ӔC�ł������B��͂ȍ��Ƃ̐ӔC���A�S�Č���̓�����ɔw���킹�Ă��܂����B

���l���̂悤�ȕ]�_������A���͑��̑��c�Q�d�́A���̐ӔC���ǂ̂悤�Ɋ����Ă����̂ł��낤���B�����đ吼���܂��E�E�E�B

�吼��16���܂ŐV�|�ɑ؍݂��ĖL�c������s�ƍ��Y��n�ɋA�����B

���Y���Ă���ԁA�ċ@�������ƒ����{�y�����B-29�̖Ҕ����č��Y��n�͊��I(���ꂫ)�̎R�ɂȂ��Ă����B

��

�̊Ԃɐ��N�����u��p���q���v�œ��{�R�叟���̌���܂ꂽ�B���{�R�͖�450�@�̗��U�E�͔��E�퓬�@�̑����@���W�߁A�D�G�ȓ�����������W�߂Ċ�

���ꝱ�̏����ɏo���B�G�@�������r�ł̑��ʂ͏��w�̓�����̌o���s������A�����E���j����F�����v���ʂ������B���ۂ͕ďd����Ǒ�j�Ƌ��ƌy���ɑ�

���̑��Q��^���������������B�R�ߕ��̌��c���Q�d�͂��̎���������ׂ����B

�吼��������P�̍��Ԃ�D���ă}�j���ɒ��C����10��17���A�ČR�̐挭�������C�e������60km�̃X���A�����ɏ㗤�����B

�X�ɕČR�̓��C�e���ւ�20���̏㗤��ڕW�Ƃ���740�ǂ̊͑D�𓊓������B

���{�R��{�c�́A�ČR�̃��C�e���ւ̏㗤���Ɣ��f���āA��18���Ɂu���ꍆ���v�߂����B

���̍��́A�悸��n�q�����ċ��Q���U�����ċ�P�ɂ����{���R�����̑��Q��}����B�����ŁA����͑������ƂȂ��ĕċ@��

������k�ɗU������B���̊ԁA�삩�琼���͑�(��1�V��������3����)�Ǝu���͑�(��2�V������)���N�����ĕĊ͑��������t����B

�Ō�ɁA��͕����ƂȂ�I�c�͑�(��1�V��������1����)���A��́u��a�E�����v�𒆐S�ɖk���烌�C�e�p�ɓ˓����āA�ČR�㗤�����Ƌ@�����������ł���Ƃ������̂������B

7

�� �� �� �� ��

���C�����吼�����́u��q�́v�̍U����͉͂������(���D�����^)��Ǖ��ɂ����߂��Ȃ������B����ɂ͗��R���������B

�䓇�h�q�̒��j�ƂȂ���C�R�q���(���)�Z�u��n�́A9��12���ɕČR�̑��P�����B

|

�@�ߑO9�����A��s���E���������͎w�����̍��̑O�ŁA����ɔ�s�@�̖͌^�������Ȃ��瓋����ɍu�`��

�@���Ă����B���̎��A�Z�u����[�̗��R����������u�G�͍̊ڋ@�Z�u�Ɍ������v�Ƃ����x�������B

�@��s���́u���܂��v�ƌ����āA���̒m�点�����ču�`�𑱂����B

�@���ꂩ��20����ɕs�ӂ�����ēG�̑��P�����B

�@��s���͑吺�Łu�オ��! �オ��! �v�ƘA�Ă��A������͋�P�̍Œ��A���ɂƔ�s�@�ɔ�я���Ĕ��i

�@�����B���A�S�@�̔��i�͕s�\�ŁA�n��̎c�u�@�͂����܂��R���オ�����B�ł͗������̕s���ȑԐ�

�@�ׁ̈A�����ƌ��Ă���đ����̐펀�҂��o����(����ɂ����؉������j�����̏،�)�B

�@�K���ɗ������n�߂����͏㏸���ɏe�������25�@�������A14�@���s�����A�n���55�@���j�ꂽ�B

�@��P�̍��Ԃ��ʂ��Č}���ɔ�ї������X��G��шȉ�41�@�͂��̎������27�@�����A�҂ƂȂ����B

�@�R�{�i�߁A������s���̏d��Ȕ��f�~�X�ɂ���āA���̐퓬���͊�������(�� �Z�u����)�B

�@��P��s�^�ł͂Ȃ��A�S���̖��f�ƁA���y���ɂ��Ӗ�������(��q�̖͂�i�e�������،�)�B

|

��E�n�����ɂ��n���n�Ǘ��̑��\�Z�q�����i�ߊ��E�L�n�����̓Z�u������m��A�_�o�I����Z�u�ɔ�s�@���ړ��W�����������Ƃ̐ӔC

�����������Ă����B�ނ́A��p���q���ŊK���͂��O���A�����̐��~��U����čU������U������ꎮ���U�ŏo�����ĕs�A�̐l�ƂȂ����B�ӔC���̋����L�n��

���́A�o��̑̓�����Ŏ���̐ӔC��������B

�@�� �Z�u�����Ɋւ��A�����͕�/�����������u�_�����ʍU�����v�ŁA�����́u�����@�〈��������̏��ɂ͉����ُ̈���F�߂��Ȃ������v�Ǝ����

�@�@�@�d��Ȏ��Ԃ��B���A�ېg�ׂ̈Ɏ������S���Ⴄ���Ƃ��q�ׂĂ���B���U�����������I�Ɏw�����Ă����ɂ��S��炸�A�S�������Ŏu�肵���Ȃǂ�

�@�@�@���ȕٌ�ׂ̈ɑ�R�R�Ƃ��������ڗł���B����ɓ��������ޓ��̒��ԓ���h�����߂ł���B

�@�@�@������g�������j�Ƃ����ׂ��h�q���́u��j�p���v���A�������������c��̔ڋ��Ȑl�ԒB�ɂ���ĕҎ[���ꂽ���Ƃ��v���ƕ���͔{������B

�@�@�@�����āA�������E�C�E�q�������������A�����̗p���Ă��܂����B�Ăы��R�Ɠ����Q(�Ă�)�ނ��Ƃ��뜜���Ď~�܂Ȃ�

��13���A�Ċ͍ڋ@300�@�̔g��U���ŁA210�@��ۗL�������E�l��s���̈��퓬�@���͉�œI�ɒǂ����܂ꂽ�B

9��21�`22���ɂ����āA���x�̓}�j���n�悪�āE�͍ڋ@�̋�P�����B

���̌}����̌��ʁA�G��20�@���Ƃ������A���{�͎����E���A��20�@�A�n���10�@��j�ꂽ�B

���̃}�j����P�Ɉ���ׁA22���Ƀj�R���X��n������15�@(��6�@��60�L�����e��)�����ɕ����A�������p�����m��̕ċ@�������ɍU�����d�|�����B��ꏬ�����؉F�O�Y��сA������v�[�D�t���т��������B

�G�̌����h��Ԃ���蔲���ēG���ɔ��e�𖽒������A�X�ɏe�����O��J��Ԃ��A�䓇����ł͉���I�Ȑ�ʂł������B

���̍U���łU�@�����A�҂ƂȂ����B���̓��R�@�͋v�[���т̖���A���\��A�X���̎O�l�̕����������B

�Ȍ�A�v�[���т͉ǖقɂȂ����Ƃ����B���ꂪ��ɁA�_�����U�u��a���v�Ɏu�肵���v���ɂȂ����Ǝv����(��q)�B

9��22���̃������p�����̕ċ@�������ւ̍U���Ŗڊo�܂��������������C��s�����E��؉F�O�Y��т́A10��13���̑�p���q����

�o�������A��ɃG���W���s���ŊC��ɕs���������A���̂܂ܖ��A�҂ƂȂ����B

���̎����A�q����B�͒ʏ�o���ł��قƂ�ǐ��҂��]�߂Ȃ��ɒu����Ă��āA��������m�̏�ŕK���ɐ���Ă����B

���a19�N10��20��: �݃t�B���s���q����

|

�� �� �@

|

�U�E�����@

|

�� �v

|

���@�@�@�l |

| ���q��͑� |

�R�S |

�T

|

�R�X

|

���a19�N(1944�N)10��20�������� |

| ���R��l�q��R |

�P�Q

|

�P�W

|

�R�O

|

���a19�N(1944�N)10��19������

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� 19�����݂̈�q�͕���: ���X24�A��@�@X1�A�͍U�u�V�R�vX11�A���UX2�A�����@�u��́vX2��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���v39�@�Ƃ����L�^������

�R �� �� �U �� �� ��

���@��39�@�͍ő��u�q��͑��v�̑̂𐬂��Ă��Ȃ������B

���ł��A�G�̊͑D��n��R�̍U����S���U���@�E�����@�͋͂�5�@�ɉ߂��Ȃ������B

�퓬�@�́A�����@�E�U���@�̌�q�ƁA�G�̍U�����̌}����ړI�ɂ�����̂ŁA��{�I�ɒP�ƂōU����͂Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B

������������A�퓬�@�ɔ��e��������čU���@�E�����@�Ƃ��Ďg���u�����퓬�@=����v�����ɉ^�p����Ă����B

���ꍆ���̖ړI�͌I�c�͑������C�e�p�ɓ˓������邱�Ƃł���B���C�e�p�˓��́uX�v����25���������B

���ׂ̈ɂ́A�I�c����͑��ւ̕ċ@�������̍U����j�~���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

��p�ɓW�J���Ă����u���q��͑��v(�i�ߊ��E�����ɒ���)�Ƀt�B���s���ւ̐i�o��19���ɉ��߂���A22���Ƀ}�j���ɐi�o�����B

�u��q�́v�ۗ̕L�@����395�@(��:�����@����235�@)�A���̓��퓬�@��176�@���߁A�U�E�����@��59�@�ɉ߂��Ȃ������B

�ČR��16�`19���A���C�e���Ɋ͒��ƍq��@�ɂ�鎖�O�̖җ�ȖC�������s�����B���ۂ̓��{�n�㕔����20�����c���đS�ł����B

��20���A���{�R������Ɍܔ{����10���l�ȏ�̕ČR���������p�ԂƋ쒀�͂̋���ȃ��P�b�g�C�ɉ��삳��ď㗤���J�n�����B

���{���R��\�Z�t�c��21���܂łɖ�5,000���������_�K�~�ւƌ�ނ����B������25���A���R��\�l���ʌR�̓��C�e����������B

8

�� �U �� �� �� �� �� �� �� �I ��

19���ߌ�A�吼�����̓}�j������}�o���J�b�g�̓��̖{���ɒ������B

��q�͂̎�ȎQ�d�E�����͕������A����E�ʈ��ꒆ���A����s�����E�w�h���M��ыy�щ��R�x�v��сA�����W�߂āu���Ђ�

���I�c�͑��̃��C�e�˓��𐬌������˂Ȃ�Ȃ��B�G�̋@��������@���ď��Ȃ��Ƃ���T�Ԃ��炢���̍b���g���Ȃ���

���ɂ���K�v������B���ׂ̈ɂ͗���250�L�����e��������đ̓��������鑼�Ɋm���ȍU���@�͂Ȃ��Ǝv�����E�E�E�ǂ��� ? �v

�ƌ������B����͎�����̖��߂������B�g�D�n������吼�������q�˂�����͓��̋ʈ䕛���������B

�ʈ䕛���́u���͕��������珟��Ɍ��߂��Ȃ��B(�s�݂�)�R�{�i�߂̈ӌ����K�v������v�Ɠ��������A�吼�����́u�\�ߎR�{

�i�߂Ƃ̓}�j���őł����킹�ς݂ł���B�����̈ӌ��͒����Ɏi�߂̈ӌ��ƍl���Ă�����č����x���Ȃ��B���������̏��u�ɔC����

�������v�Ɠ������B

�d�ꂵ�����Ԃ����ꂽ�B�ʈ䕛���͈�l�Ō��߂��˂��B���Ԃ̗P�\��\���o�Ďw�h�y�щ��R�̗���т����������B

�O�l�͕ʎ��Ɉڂ�A�ʈ䕛���́u�̓�����𖽂��đ��̎m�C�͗����Ȃ����v�Ǝ������B�u�����Ƃ��Ă͒����̈ӌ��ɓ��ӂ������ƍl��

��v�Ƃ����ƁA�w�h��т́u���܂��傤�v�Ɠ������B���̎w�h��тɂ͋^�₪����(��q)�B

���k�͎�Ƃ��Đ퓬�@�o�g���m�̋ʈ䕛���Ǝw�h��т̓�l�ōs���A����퓬�@�o�g�̉��R��т͑a�O����Ă����B

���̈ӎ����͔��o�g�֑̊�т���U�w�����Ɏw������y��ɂ������B

�O�l�͈����Ԃ��u�̓�����U�����̕Ґ��͑S���q����ɂ��C���������v�ƌ����A�吼�����́u�悩�낤�v�Ɠ������B

�����Ɂu�\���됶�v�̎j��ɗ�����Ȃ��g�D�I�u���U�v���������ꂽ�B

���̑�ꎟ���ʍU�����́u�_��(����Ղ�)���ʍU�����v�Ɩ��������A�e�����͍��w�҂̖{���钷���r�����疼�t����ꂽ�B

| �~���́@��a�S���@�l�Ƃ͂@�����ɓ����@�R����

|

����͌��n�Ō��܂������̂ł͂Ȃ��A�R�ߕ��E���c������10��13���ɋN�Ă����ɔ�d���Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA���ɊC�R�����Ō��肩�A

�Ⴕ���͗�������Ă������̂ł���B�����ւ̐�Ӎ��g�ׂ̈ɐ_�����U�̐�ʂ�V���ő�X�I�ɕ���蔤����������Ă������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���̓��U�̋ɔ�d���͑吼�������}�j�������ȑO�ɋN�Ă��ꂽ���̂ŁA���̌�A�C�R��w���̉��l���̌��ς��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���U�������u�~���v�A�u�����v�Ȃǂ����m�Ɏw�肳��Ă����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ɂ��S��炸�A�C�R�����̐ӔC����ׁ̈A���A���c��������ɂȂ��������͕��A�������͌��n�Ō��߂��Ƒ�R�����Ă���

�� �m �� �� �� �� �� �w ��

�ʈ䕛���͂��̖钼���ɓ��E���m��������̑�\���b���s�\�ȗ��K��(�b��\��)���W�߂ĊȒP�Ȑ틵�Ə��ꍆ����b���A�u���{�̉^���͋M�l�B�̑o���Ɋ|�����Ă���B�M�l�����͓˂�����ł���邩�v�Ɛ���e�܂����B

�b��\�����B�͌��t�������Ėق荞�B����Ƌʈ䒆�����u�s���̂��A�s����̂��v�Ǝ������悤�ɑ吺���o�����B

�劅���ꂽ�S�������˓I�Ɏ���グ���B������\�킵���҂�2�`3�l�������A�唼�̓�����́u�̓�����U�������ʂȂ�G�̋�ꂬ��

����̈ʒu�ɋ߂Â����e�𖽒������ċA���Ă�������ł͂Ȃ����v�Ƃ��̌�h�ɂŘb���Ă����Ƃ���(�b��\��:�l��E���)�B

�R���A�ʈ䕛���Ǝt��W�ɂ������b��\�����B�͏����ȐS��猋�ǂ̂Ƃ���u���{�̉^�������E����d��ȐӔC�킳�ꂽ

���ƂŁA�Ⴂ��X�͑S�������U�Ɏ^�������v(�b��\��:�����ےj�E��㕐�̏،�)�B

���̋ʈ䒆���́u�_�o�I�����������v�̎��A���Z����т����m�ȓG����@����̂Ɉ�@�c���������ɔ�ׂ����݂��Ă���Ɨ���

�����A������������ׂɂ�������ۂ��ă_�o�I����Z�u��n�ɓ��S�����j�ł���B(�� �����̉H���ɋ����Ĕs�ނ������Ƃ̌̎�)

��n����_�o�I�p�̒�@�͖ڂƕ@�̐�ł���B�{���͗B��̗����m�ۂ��Ă����ʈ䒆�������ׂ��d���������B

���Z����т͌̏�@���C�������A�_�o�I�p�̓G���@���s�������ʁA���������Ƃ����������B

�����̉H��(�G�̃_�o�I�p�㗤�Ƃ̌���)�ɋ�(����)���āA�����ȕ���������Ȃ���n�v���ɗ�����Ƃ��Đ키�悤�ɖ����āA�ޓ���u

������ɂ����܂܈�ĂɃ_�o�I���瓦���o�����̂́A�Q�d�����������ĈВ����Ă���Q�d�⌻�n�i�ߒB�ł������B

��(���ɂ���)�̕��Ƃ̌̎��Ɠ������A�R��w���̏X�ԂƔڗ�I�������������������B

�ؓ����������Ȃ��c���ꂽ��n�v���B�́A���̏�w���̔ڗɕ���A���Ԃ�������̂�ő�r��ɍr�ꂽ�Ƃ����B

�R��w���ւ̕s�M������A�R�����̂��̂����ꏫ���̊ԂŒ](�ق���)�������n�߂Ă����B�S�ĎQ�d��i�߂Ȃǂ̐ӂɋA�����̂ł���B�@

�w �� �� �� �w ��

�����Q�d�́u���U�w�����ɂ͐���Ƃ��C���o�g�҂Ă����v�ƌ������B����͖��炩�Ɍ��c�Q�d�̓d���Ɍ�����C�R�����̎v�f��

�͂��炢�Ă����B�����C�R�̖ʎq�Ɖ��m��������̕s����}����z���������Ă����B

��s�����͐퓬�O���Z�E�X��G���(12���펀)�A�퓬�O����E��؉F�O�Y���(13���펀)�A�퓬�O���܁E�w�h���M��сA�퓬�O���E���R�x�v��т̎l�l�A�������i�͐퓬�O���Z�E���쒼���(�퓬�@��ׁ̂̈A���n�ɏo����)�A�퓬�O���܁E���c�Ëg��сA�퓬

�O����E�֍s�j��т̎O�l�����ΏۂƂȂ����B

�吼�����͖����ɐ^��p�U�����̋��u�ԏ�v�������E�w�h��тɑ̓�����U���̎w�������u�肵�Ăق����Ƃ̓��ӂ����������A�w�h

��т́u�퓬�@�ɂ��̓�����͌��ʂ�����̂��v�Ƌ^����q�ׁA��������u�肷��Ƃ͌���Ȃ������B�퓬�@�̑̓�����ɋ^

���悵�Ȃ���A�u���U�����܂��傤�v�Ǝ^�������w�h���(�C��65��)�̑ԓx�͖����ɖ����Ă��ĎߑR�Ƃ��Ȃ��B

���U�Ɏ^������Ȃ�A���w�Z�o�g�̐E�ƌR�l�����搂�͂���̂��{���ł͂Ȃ��낤���B�����͂����܂ł����U�𖽗߂��鑤�ɉ��A

�\���w���≺�m�������(�\�ȗ��o�̏��N�q��)�ɂ͕��C�œ��U��������Ƃ��������̃G���[�g�C�R�m���̊��o�������B�ꂷ��B

���R���(�C���Z�\����)�́A9��25���ɐ���퓬�@����]����������Ŕ����ł����Ԃł͖��������Ƃ����B

���c�͋ʈ䕛���Ǝw�h��т̓�l�����S�ƂȂ��Đi�߂�ꂽ�B

�c��͕��c�Ɗւ̓�l�������B���c��т͒ʏ�퓬�ł����R�s���̈����Ԃ��������A���m��������ɕs�]���Ă����B

�֑�т͖�ꃖ���O�ɑ���́u�a���v�͔�������j�R���X��n�ɕ��C���Ă�������́u�悻���́v�̂悤�ȑ��݂������B

�j�R���X��n��9��21������l���Ԃɂ킽��ČR�@�̍U�����A�}����ő����̓�����Ƌ@�ނ������Ă����B

���\�Z�q�����E�L�n�����i�ߊ��̓N���[�N��n�ɓ]�i���āA�j�R���X��n�ɂ͐퓬�O�����s���݂̂��c�����B

�֑�тɂ́A�퓬�@�̊��n�Ɣ��������P�����K�v�����������ɂ���ȋ@�ނ̗]�T���Ȃ��A���ׂɎ����߂����Ă����B

�͔��o�g�̊ւ́A�퓬�O�����s���������ł���Ȃ���A���퉺�̌}����ɔ�ї��ĂȂ��܂ܓƂ���c����Ă����B�@

�͔��ł͋����߂�Z��̎�������A�퓬�@�ł͈�l�O�ɂȂ�̂Ɉ�N�͊|����Ƃ����uC���v�̘r������(���������̏،�)�B

�j�R���X��n�̐퓬�w�����ŋv�[�D�t���тƒ���B����(���ɗ\���w��11��)�̓�l�ɖ\�s�������Ă���֑�т��ڌ�����Ă���B

�w�k�o�g�̓�l�̒��т͈�N�̎���o��������A�퓬�@���c�Z��̓x�e�����̈�ɒB���Ă����B

�ڌ��҂�19�̘A�����E�i���Y�������́A�m�����m��������Ƃ������ʂł͂��蓾�Ȃ��ُ펖�Ԃɋ��������A����������ꂸ�ɓ�l

�������闝�R��������Ȃ������B�����A�u�ւ���͎�������ׂȂ��̂ő�����(���炾)���Ă����v�Ə،����Ă���B

�ʈ䕛���͂��������֑�тɔ��H�̖�𗧂Ă��B

��A�����ŐQ�Ă����ւ͋N������Ďm�����ɏo�������B�����ŋʈ�́u�ցA���������������ɗ���ꂽ�̂́u�������v�𐬌�������

�ׁA����250�L�����e�𓋍ڂ��ēG�ɑ̓������������Ƃ����v�����(�͂�)���邽�߂������B�M�l�����X�m���Ă��邾�낤�Ǝv�����A���Ă͂��̍U�����̎w�����Ƃ��ċM�l�ɔ��H�̖�𗧂Ă����A�ǂ��� ? �v�ƁB

������������Ă��Ȃ��ւɂ͐Q���ɐ��̂��Ƃ������B�u��Ӎl�������ĉ������v�ƌ������B�@

�֑�тɂ͐V���O�����ڂ̍Ȃ������B���R�ɓƂ��炷�ꂪ�����B�ւ̜�Y(�����̂�)�͑z����₷����̂��������ɈႢ�Ȃ��B

�m�����̔��Â��J���e���̉��ł����ƍl������ł���ւ̎p��������(���̋ʈ�،�)�B

���Ȃ�̎��Ԃ��o�߂�����A�ʈ䕛���́u�����ɂ��U�����i�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ԃ̗P�\�͖����v�ƍ������B

�����āu�ǂ����낤�A�N�������Ă���邩�v�ƊւɍĂѐu(��)�����B

23�̊ւ͋ʈ䒆���̊�����߁A������Ɂu���m���܂����v�Ƃ������ꌾ�k(��)�炵���B

�ʈ�͈��g�̕\����ׁA20���ߑO1���O��ɑ吼�����ɕ����B

�����Q�d���ʈ䕛�����ւ��ȑю҂ł���A��Ƃ�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ������B�ނ�͍Œ���K�v�Ȕz������O���ɖ��������B

�@

�w�����E�֑�сA�̓�����U������13���A��������10�������܂����B�֑�т̐퓬�O�����s�����ł����������B

�� �� �� �_ �� �� �U �� �� �� ��

��20���ߑO10���A�}�o���J�b�g���{���O��ɍ��w�����ꂽ������13���A������10����23���̓�������W�߂��吼������

��ꎟ�_�����U�̔��߂ƌP�����s�����B

�u���̑̓�����U������_�����ʍU�����Ɩ������A�l�����e�X�~���A��a�A�����A�R���ƌĂԁB���̐틵���~����̂́A��b�ł��叫

�ł��R�ߕ������ł��Ȃ��B����͎Ⴂ�N�����̂悤�ȏ��^�ŋC�͂ɖ������l�����ł���B�݂�Ȃ́A���������̂Ă��_�ł��邩�牽��

�~�]���Ȃ��ł��낤�B���������̑̓�����̐�ʂ�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��S�c��ł���ɂ������Ȃ��B�����͕K�����̐�ʂ��㕷��

�B����(�V�c�É��ɕ���)�B�����ɑ����ė��ށB�����������Ă���v�B

�吼�����̐g�̂͏����݂ɐk���A��ʂ��������Ђ����Ă����B�����������c���ē��U�������������Ȃ���C���������������Ƃ͒N��

�ڂɂ����炩�ł�����(�����E��i�e�����)�B�P�����I�����吼�����͑����B��l�ЂƂ�ƈ�������킵���B�i�����Ԃ��|�������B

���������Ă��������̌��p�͂Ђǂ��ǓƂŎ₵���Ɍ�����(�b��13���E�����v����̏،�)�B

��ꎟ�_�����ʍU�����@10��19����̕Ґ�

�~�@���@��

|

���l

|

��@�a�@��

|

���l

|

| �֍s�j �@��� |

�C�����\�� |

�퓬�O�Z�� |

������ |

�������v �@��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z��@

|

|

| �J���v �@��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

19��

|

���c�� �@�@��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�Z |

|

| ����֗Y ��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

20��

|

�{�쐳 �@�@��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

|

| �R�����s ��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

19��

|

|

|

|

|

���@���@��

|

���l |

�R�@���@��

|

���l |

| ���h�� ��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

|

�{���c���@ ��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

|

| ��c�� �@��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

|

���V���Y �@��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

|

| ��쎿�j ��� |

�b��\�� |

�퓬�O�Z�� |

|

���{�� �@�@��� |

�b��\�� |

�퓬�O��� |

|

9

�}��:�@�C�R��s������̊K�� (���a17�N11��1�����))

�m�@�@�@�@��

|

�y�@�m�@��

|

���@�m�@��

|

�� (���͗�)

|

����

|

�叫�A�����A����

|

��s������ (��)

|

�㓙��s���� (���)

|

��s���� �@(��)

|

����

|

�卲�A�����A����

|

|

�ꓙ��s���� (���)

|

�㓙��s�� (���)

|

�ъ�

|

��сA���сA����

|

|

��s���� (���)

|

�ꓙ��s�� (���)

|

�@�b���s�\�ȗ��K��(�b��): ���w�l�N��w���I�� ��15�Έȏ�20�Ζ���(���a16�N����O�N�I���Ɖ���)���x�̎ҁ@

�@�����s�\�ȗ��K��(����): �������w�Z���Ǝ��i��L����� ��14�Έȏ�20�Ζ���(���N�q��)

�@�����s�\�ȗ��K��(����): ��ʕ��Ȃ���I�����ꂽ23�Ζ����̎�

�����W��������� 2�N 6�����E��� 6����

�@�b��10�����̓������ϔN���16�`17�ł���B������ԁF��b 1�N6�����E��� 6�����B�R���𒅂����w���ƌ���ꂽ

�@�q�͈�ʕ��Ȃƈ���ĒZ���Ԃɉ��m���ւ̓����J���Ă���

�@��ǂ����_�}��������b��13���͑O���E����̓���ɕʂꂽ�B���a18�N10���ɓ��������O���g�͊�b 8�����E��� 6����

�@����E�B�����Ԃ����|�I�ɒZ�k����A���x�s�\���̂܂܁A���ɓ������ꂽ

�@12�������̌���g�́A�P���p�̃K�\�������͊��������I��s�P���͂Ȃ��ꂸ�A�u��V�v�E�u�k�m�v�Ȃǂ̓��U�����ɏ[��

|

�֑�шȉ��u�~�����v�S���A�u��a���v�R���͐���s��ɁA�u�������v�R���A�u�R�����v�R���͓���s��ɁA�������P�O�����e�X�ʂ�

�ē��E���̔�s��Ɍ������ďo���ҋ@�����B

���@�t

20���ߌ�O�����A�}�j���Ɉ����Ԃ��O�̑吼�����́A�o���o����̉͌��ɓ��U�ҋ@���Ă��������K�˂��B

����s��ɂ́u�~�����v�S���Ɓu��a���v�̂R�������U�ҋ@���Ă����B

�ʈ䕛���́A��@�@���ċ@�����������������������߂��ē��U�s�\�Ƒ吼�����ɕ����B

�吼�����͎Ⴂ�����B�ɐ����|���ĐF�X�Ȍ������������A�����E��i�e����тɐ�����v�������B

�ʈ䕛���̎w���Ńo���o�����w�ɑ����B����(��l�͉�ʂ̊O)�����ѐ��t�����킳�ꂽ���B�吼�����͐��t��ۂޑ����B�������ƌ��߂Ă����B�ԂŃ}�j���Ɉ����Ԃ��ԗ]��̓����ŁA�吼�͈ꌾ�����������Ȃ������Ƃ���(�����E��i��т̏،�)�B

�� ���̏�i�͓��p�V�Ђ̈�_�_�M�J�����}���ɂ���ĎB�e����u���{�j���[�X�v�Ƃ��Č�ɓ��{�����Ō��J���ꂽ

�� ���̏�i�͓��p�V�Ђ̈�_�_�M�J�����}���ɂ���ĎB�e����u���{�j���[�X�v�Ƃ��Č�ɓ��{�����Ō��J���ꂽ

�@�@���J���ꂽ�j���[�X�ƐV���͗����̋L�^�⑼�̋L�^�ƍ�������A�E�[�̋{�쐳���Ӑ}�I�ɃJ�b�g����Ă���

�� �U �� �� �� �� �w ��

����s��̐퓬�w�����̓o���o����̏����ȉ͌��ɍ݂����B

�~�����E��a�����o���ҋ@���Ă��钋������̍��A�͌��̊R�̏�ł͖������U�Ґ���m��Ȃ��e��s���̓�������W�߂��Ă����B

�����Q�d�A�ʈ䕛���A�}�j����������Ԃ��ė�����������s���A�w�h�E���R����сA�ނ炩�痣��ċv�[�D�t���т������Ă����B

�����Q�d�������J�����B���̓��e�͍��ʈ䕛�����b�������e�Ƃقړ����������B

�����A���̈ꊅ�ɎႢ������B�͑���ۂ�(�퓬�O���@����17���E����M�j���̏،�)�B

�u���̂��т̍U���ɂ͑S�����o��������Ď^��������̂Ǝv���B�̓�����U�����������͓������w������B�ّ��̂���҂͎������

�� ! �v�ƁB

�퓬�O����s���͔͊����o�g�҂������A��㎮�͔��͎���x��Ŏg�����ɂȂ炸�u�픚�v�ɋ@���ύX�����B�t�B���s���̃_�o�I��

�W�J�����̂͂S�����O�ɉ߂��Ȃ��B�܂����̕ґ���s�ƍ~�������̊��n�P�����ł���A���������P�������Ă��Ȃ������B

���������ނ炪�����Ȃ�u�픚�v�ł̑̓�����U���̎u������ďՌ�����͖̂������Ȃ������B

�u�̓�����U�������u�肷����͈̂���O�� ! �v�Ƃ̐������ɂ������u�����͔͊��o�g������ċ��ɔ��e�𖽒������Ď��ʂ͖̂{�]�����A���̂܂��ʂ̂͂炢�ȂƂ̎v�����]���𑖂����B���̓�������ǂ����邩��u���ڂ��g���ėl�q��ʂ����v(�퓬�O��ꕸ��14���E�����t���̏،�)�B�N������グ�Ȃ�����(����14���E��{�q�s�̏،�)�B

���̎��A�ނ�̖T�ɂ����w�k�o�g(�@����w)�̋v�[�D�t���т��u�x���ꑁ����F���ʂ���A�s���A�s�� ! �v�Ɛ����|�����B

�v�[���т͊C���o�g�ƈႢ�A�C�����ő��c���I�݂ȁu�s�����̂��镪���m�v�Ƃ��ĉ��m��������̕]�������������B

��ɂȂ��Đ퓬�O���܁E�������͎i�ߕ��ɌĂяo������U�Ɏw�����ꂽ�B

�w������ďh�ɂɖ߂��Ă�������͊炪���߁A���t���o���̂�����t�Ƃ���������(�㌴��v����̏،�)�B

�������͒��j�������B�ւ���l���q�������B

���U�������璷�j�ƈ�l���q�����O�����Ƃ��������̓��U�𖽗߂������̐���z�^�͑S�ċU��ł���B

�퓬�O���E�单�ɒj���́A24���ɉ��R��тɎw������~�������ƂȂ����B

���̓��͓��U�o���������A�[���ɂ͏o���ҋ@��������đ����B�͏h�ɂɈ����グ���B

�@�����A�u�e�����v�V�݂��lj������A�y������ύX���ꂽ�����@(20����`24���̕Ґ� ��)

�@�u�~�����v 20����lj��w��:������ ��(����\�܊� ��O�Z��)�E24���w��:�单�ɒj ���(����\���� ��O���)

�@�u��a���v �����] ���(����l�� ��O�Z��)�E�Ή��`�l ���(�b��\�� ��O�Z��)�E��؈�j ���(�b��\�� ��O�Z��)

�@�@�@�@�@�@ �����x�� ���(�b��\�� ��O�Z��)�E�ڐ앁�� ���(�b��\�� ��O�Z�Z)

�@�u�R�����v �R�����s ���(�b��\�� ��O�Z�� 25���ɃG���W���s���ň����Ԃ����ׁA�~�������ύX)

�@�u�e�����v �����L�� ���(�b��\�� ��O�Z��)�E�{�쐳 ���(�b��\�� ��O�Z�� ��a�����ύX)

�@�@�@�@�@�@ ��؈�j ���(�b��\�� ��O�Z�� ��ɑ�a���֕ύX)�E�����x�� ���(�b��\�� ��O�Z�� ��ɑ�a���֕ύX)

�@�@�@�@�@�@ �����ےj ���(�b��\�� ��O�Z��)�E������ ���(�b��\�� ��O�Z�� ��ɑ�a���֕ύX)

�@�@�@�@�@�@ �ؑ��K�j ���(�b��\�� ��O��� ��ɑ�a���֕ύX)�E�ؑ��� ���(�b��\�� ��O�Z�Z)

�@�@�@�@�@�@ ����N �@���(�b��\�� ��O���)�E�L�c�K�� ���(�b��\�� ��O�Z�Z ��ɗt�����֕ύX)

�@�@�@�@�@�@ �R��叟 ���(�b��\�� ��O�Z�Z ��ɗt�����֕ύX)�E�Ή��`�l ���(�b��\�� ��O�Z��) ��ɑ�ܐ�������)

(�� ���ߓ����ɂ͕s���ȕ�������)

�Z �u �� �n �� �� �� �U �� �� �� �W

�������̗[���A��s���E�����������́A�}篃}�o���J�b�g����u��a���v�̒������v�A�{�쐳�A���c���̊e��R���A�y�ыv�[���сA�����v���̐Ή��`�l�A�ڐ�W��A��؈�j�A�ؑ��K�j�A���������𗦂��A���W�@�œ��Z�u��n�ɐi�o���ė����B

�����͍ł��ϋɓI�ȓ��U���i�҂������B

���̎��̃Z�u��n�͓��̎�͂��}�o���J�b�g�Ɍ�ނ����ׁA6�`7�@�̌̏�@���u������ɂ���Ă��邾���ŁA�����Ĕ䓇�ő��

�ւ����퓬�@��n�̗̈e�͂Ȃ������B

�����������̓}���S�[��V�т̒��ɉB�����ꂽ�B�A���A�ČR�̋�P���Ă�������ł���B

���������́u�����W���v���|�����B������A�������A�@�։ȁA��v�ȂȂǑS�����W�߂�ꂽ�B

���ߑ�ɗ����������͐틵�Ƒ吼�����̌��ӂ��I������A�S���ɑ��āu�u�萧�x����邩��A�u�肷��҂͈���O�� ! �v�Ɩ������B���������S���̂���O�ł̈ӎv�\���͎u��ł����ł��Ȃ��B���_�o�Ƃ�����肩�����̋����������B

�R���A��ʏ����B�͏����������B�v�[����(�@����w)�A�A���^�v����(������w)�A�����痢����(����5��)�A����ɐ����Ȃ̒����`���\��

����(�H�c�z�R���w�Z�A��7�������\���w��)�܂ł����e�l�̌��ӂɏ]���Ĉ���O�ɏo���B

�Z�u��n�̔�s�E�����m���̒��S�͊w�k�o�g�ł���A���m��������̎�͂�19�ΑO��̍b��\�����������B

�ނ�͈�g�e�ɑウ�Ă��A�j�œI�ȍ��Ƃ̊�@�ɗ������������Ƃ����B�ނ�͎��Ɍ�(������)�悩�����B

�@

����Ɉ����ւ��A����͌����ē��U�ɏo��E�C���ӎv���Ȃ��Q�d�E�i�߁E��s���B�ɕ����ւ̎v�����͖����A�吼��������Y�����l

�Ԑ��̌���(������)���������킹�Ă��Ȃ��������B

���Ȍ����~�̋���������s���́A�����̑�a���o���ɍۂ��A9��12���̕ČR�Z�u��n��P�̎��ɔƂ����厸�Ԃ��Ăщ�����(��q)�B

�@�� ���E��s���̒���������(�C��58��)�͂��̓T�^�I�Ȉ�l�ł���B

�@���̒��������́A�Z�u��n�ɕs����������A�A���������̕����̗�퓋��������������Ђ��[������U�ɋ��o�����j�ł���B

�@���m��������̊ԂŁA�u�s�������鎞�͐����(������s���̂��鏈)���͍~���ȁv�Ƃ����\�������Ă����B

�@���A�ނ̓^�N���o���̎V���ɓ��U����Ɩ��߂��o������������B���߂��ꂽ���U�����́u�����牽�ł��V���ɂԂ���̂͌����B���߂ĖڕW��A���D

�@�ɕς��Ă���v�Ɨ���A���������́u�����������Ȃ��B���U�̖ړI�͐�ʂɂ����Ȃ��B���ʂ��Ƃɂ���v�Ƃ��̑�����{���

�@����(�������E�p�c�a�j���т̏،�)�B���ɘ����Ől�Ԑ��̂�����������Ă��Ȃ������B�C�R���w�Z�͂ǂ̂悤�Ȑl�ԋ�������Ă��������^����B

�@���A�����͕��Ɓu�_�����ʍU�����̋L�^�v���o�ł��A���Ȃ̍s�ׂ𐳓�������ׂ����U�����̔��k���d���ďグ���R�����������ڗł���B

�@��エ�߂��߂Ɛ����c��A�q�q���̋�ɂ܂łȂ����B�ނ�̒��q�͉R�Ōł߂��Ă���̂ł����Ɋ����ċL���Ă������B

�@�u��a���v�w�����ɂ͎���u�肵���Z�u�Ő�C������̋v�[�D�t����(��11���\���w��)���A�����B�ӔC���̋����w�k�m���������B

�@�@

|

�@��q�����悤�ɁA�v�[���т�9��22���̃������p�����m��̕ċ@�������̍U���Ŋ|���ւ��̂Ȃ�����

�@�O�l���������B

�@10��13���A�퓬�O�Z���s���͐V�|�����p���q���ɏo�����A�����̗�؉F�O�Y��т��������B

�@�V�|�ɋA���ł���������B�������̍ďo���Ŗw�ǂ��펀�����B

�@10��15���A�Z�u��n���(9��12��)�̐ӔC�����A���\�Z�q�����i�ߊ��E�L�n�����͊K���͂�

�@������Ĉꎮ���U�ŏo�����A�G�͂ɓ˓����ĎU�����B���̌�q�߂��̂��v�[���т������B

�@19���A���C�e�p�@�������U���ׁ̈A�V�R�͍U��11�@����q���ĕl��E���Ƌ��ɂS�@�̗���

�@�c�Q�K���I��n�i�����B�R���A�v�[���сA�l���ƓV�R�͍U�P�@���̂����đS�ł����B

�@���̓��A�}�o���J�b�g�ɋA�������v�[���т́A�����ɓ��U�����߂�m�����B�@

|

����s��œ��U�����̒lj���W�̎��A�v�[���т��u�ǂ������ʁB�s���A�s��!�v�Ɖ��m��������ɞ�(����)�������̂́A�o���̓x�ɖw�ǂ̓�����B���ߑs�ȍŊ��𐋂��čs���l��ڂ̓�����ɂ��Ă������炱�������錾�t�������Ǝv����B

�Z�u��n�̎m�����͗m�ق̖��Ƃ�ڎ������h�ɂ������B�����ɂ̓s�A�m���u����Ă����B

������B�͌��n�̋������̐e���ƒB�ɂ悭���҂��ꂽ�B�M���I�Ȕނ�͓�����B�����ĂȂ��A���B���H��Ƀs�A�m��o�C�I�����ʼn�

�Y�����B�R�̂����̂��Ȃ�������B�͈�ȏ��]����Ă������f�������A�v�[���т��x�[�g�[�x���̃s�A�m���t�Ȃ�e���ăt�B���s��

�̉Ƒ���������B���{�̓�����͖�Ǝv���Ă����̂ŁA�傢�ɖʖڂ��قǂ������v(�b��\���E��������Y���،�)�B

�u�v�[���т͊�n�̒��Ńs�A�m���D��Œe���A�̋Ȃ��̂���ِF�̎m��������(�V�|��n�u�T�v�����b��\���E�����ےj���،�)�B

�Ō�̖�A�u���i���畨�Â��Ȑl�ŁA�Ō�̖�Ƃ����Ă����ɕς�����l�q�͌����Ȃ������B�v�[���т̓s�A�m�Ɍ����ނ̍D����

�x�[�g�[�x���̃s�A�m�\�i�^��\�l�ԁu�����v��Â��ɒe���Ă����v�Ƃ���(�ʐM�ȈÍ��m�E�������ȗ\�����т̏،�)�B

�����̓��U�o�����T���A���̎�23�̋v�[���т͉���z���Ă����̂ł��낤���B

�� �� �� �� �� �Y

�����ʐM�Г��h���̏���c���́A�R�{�i�߂ɓ��U�̕��˗�����A�ւ̒k�b����낤�Ɗւ̕�����K�ꂽ�B�����ɓ���ƁA��ʑ���

�̊ւ͌������\������ăs�X�g�������o������c�ɓ˂����A�u���O�͂ȂA����ȂƂ���ւ��Ă͂�����v�Ɠ{�����B

����c���g��������������ƃs�X�g�����������߂����A����c�͊ւُ̈�ȍs���ɋ������悤���B

���̕��������҂��āA����c�֑͊�т��o���o���͌��ɗU���o�����B���̍ہA�ւ͏���c�ɑ��Ď��̂悤�Ɍ�����B

|

�@�ւ͕��������C�Ɂu�ǂ����Ď������I�ꂽ�̂��悭�킩��Ȃ��B���{�������܂�����B�l�̂悤��

�@�D�G�ȃp�C���b�g���E���Ȃ�āE�E�E�B�l�Ȃ�̓����肹���Ƃ��G��͂̔�s�b�Ɍ\��(500�L��

�@���e)�𖽒������鎩�M������v�ƁB

�@�ւɂ͔͊����Ƃ��Ă̌ւ肪�������B�����Ă�������Ή���ł��G�͂��U���o����B

�@���ꂪ���̑̓�����ŁA����܂ŌP�����Ă�����͂���u�ɖ��ƂȂ��Ă��܂��B�����ɍ���Ȃ��B

�@���O�̎v�������ݏo�Ă����B����ɂ��ގ��Ƃ͑S���ʂ̕��肾�����B

�@����́A���U���w�����ꂽ�n�B������B�ɂقڋ��ʂ���v���������B

�@�u�l�͓V�c�É��Ƃ��A���{�鍑�ׂ̈Ƃ��ōs����Ȃ��B�ň���KA(�C�R�p��ō�)�ׂ̈ɍs���B

�@���߂Ƃ���Ύ~�ނȂ��B�l�͔ޏ������ׂɎ��ʂB�ň��̎҂ׂ̈Ɏ��ʁB�ǂ����f���炵��

�@���낤 ! �v�ƁB���̓�\�O�̑�т́A���肪���Ԑl�Ȃ̂Ŗ{�ӂ��k�炵���B |

�[���ł��鎀�̈Ӗ�������ɖ₢�A��Y(�����̂�)������̐^�̎p�������B

��ЂƂ�q�ЂƂ�ň�����ւ́A�����̉i��ꓙ�������ɁA�̋��ɂЂƂ�c���Ă�����̘b�����悭���Ă����Ƃ����B

���a19�N���H�A�@�ގ��ň�x���n�̑�\��C�R�q�Ɋ�������A�ւ̖��]�Z��̍H�앺�E�����j�ɉ�u���x��n�ɍs����

�ƂɂȂ����B�����͎���Ō̋��ɂ��ǂ邱�ƂɂȂ邾�낤�B������A���ꂮ������t�N���̂��Ƃ͗��ށv�Ɠ������Ƃ��J��Ԃ������

����B�ւ͐����̕�ɉ��Ƃ肪�����A���n����Ăё�p�Ɍ������ہA�h���̎�������O����ĕ�ɕʂ���������B

�_�ɎՂ��Ď��Ƃ��悭�����Ȃ������̂��Ԃ����������c�O�������ƁA��ɕ�ւ̎莆�ɏ������B

���U�����̊e�X�̑z����吞�ݍ����20���̖�͍X�����B

�@�@�@�@�Q�l����: �h�q���u��j�p���v��{�c�C�R���E�����͑�(7)�E�쓌���ʊC�R���(3)�E�C�R�������(1)�E�C�R�q��T�j ���A��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@������F���u���ʍU�����̋L�^�|�C�R�ҁ|�v���l�ЁA�X�{���v�u���U�v���|�t�H�A�X�j�N�u�~�����̌ܐl�v���l�ЁA���W��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� ���U�̒�Ԃƌ����钖���͕��A�������Ȃǂ̓��U�𖽗߂������̋L�q�͎��Ȑ������Ɛ����I�v�f�������̂ŋɗ͔r������

2014�N5��18�����

�y�[�W�̃g�b�v����