| ���荞�݂̍l�@�@|�@�b�B�Ƌ��x�@|�@��ؓS�E�m�S�l�@|�@���{���̒n�S�@|�@���{���̏펯��₤�@|�@�z�[�� �@ |

�@�@�@�@ |

�@�@ |

�@�@ |

| �@�@�U���꒘�u���{���̉ț{�I�����v | �@�ߏd�������u���m�B���p�v | �@�@�@�@���c�P�Y�u�t�̓��g�f�ʖؔʼn� |

|

�@�@�@�@�@�@ |

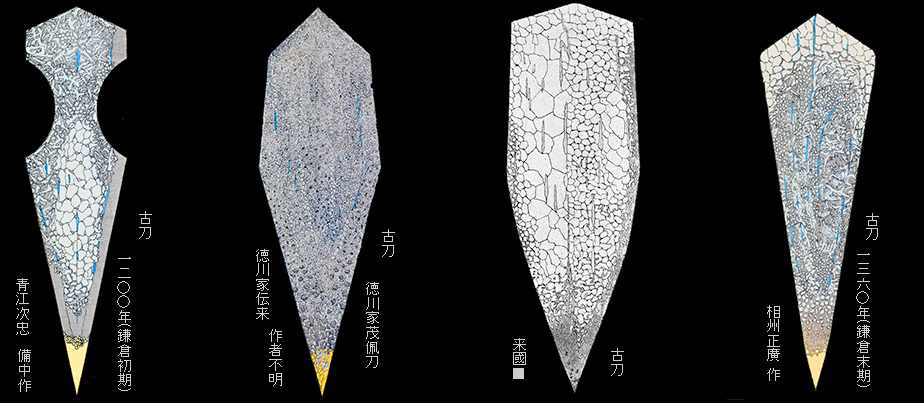

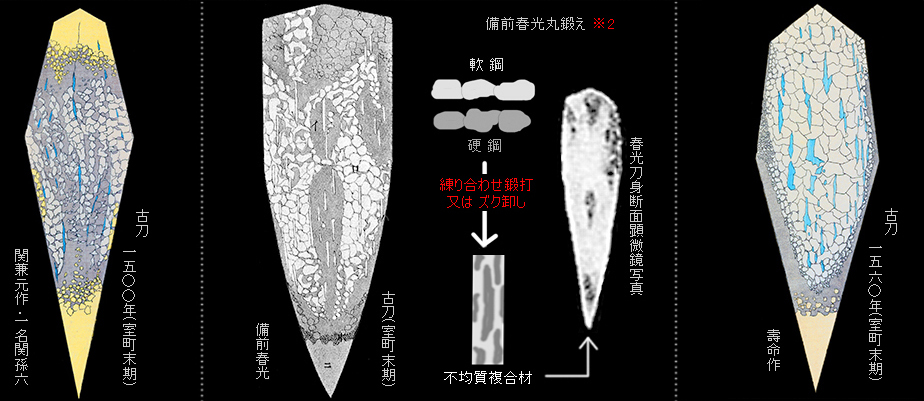

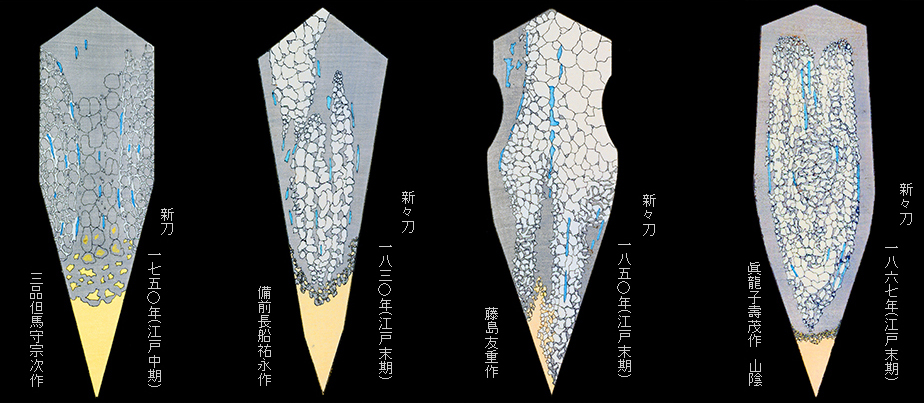

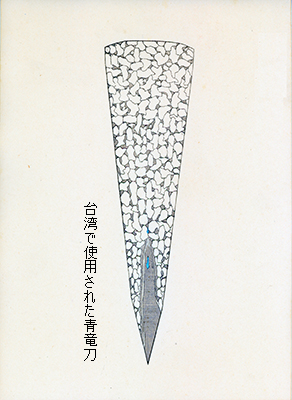

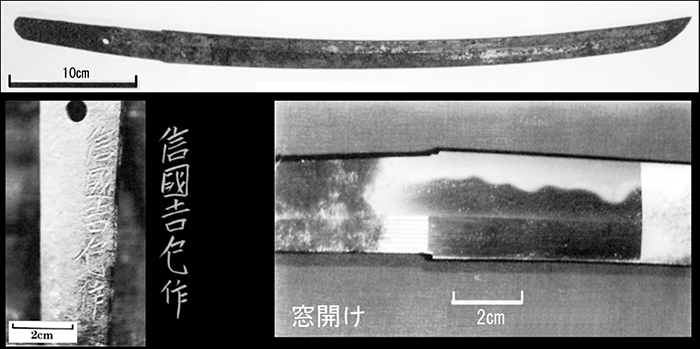

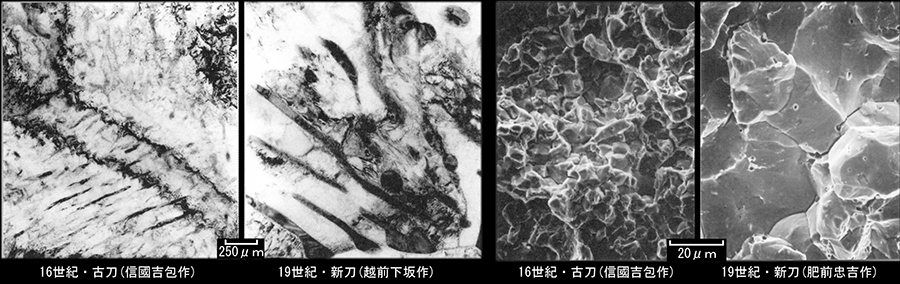

�@��1 �@����͍��}�̂悤��A4�Řa���Ɏl�F�ؔō��肳��Ă���B �@�����ł͓��g�f�ʑg�D���r���Ղ��悤�Ɍ���̒f�ʑg�D���� �@�݂̂��o���ė����B �@���A�������Ɣ��O�t���̖ؔō��茴���t���U�킵�Ă���ׂɁA �@���̓��g�f�ʂɂ��Ắu���m�B���p�v�Ɍf�ڂ���Ă��锒�� �@�f�ʃX�P�b�`�}�����p�����B |

| �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@  |

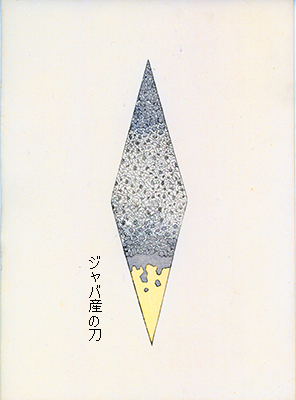

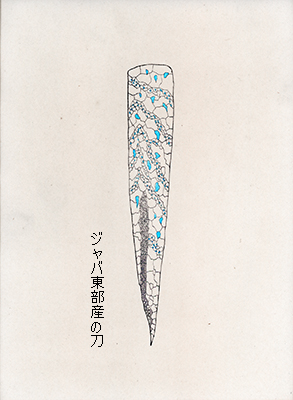

�@��2 �@�u���m�B���p�v���ł́A���O�t���̓��g�\�����}�N���b���Ɛ� �@�����Ă���B�������ƌ������ʐ^�̂悤�Ȓf�ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��B �@�M�҂́A�嗤�̐n���|�Ƃ��Ďg��ꂽ�u��|�v�Ɠ��l���d�E�� �@�|�𐔉���荇�킹�����̂��A���̓Y�N�����̕s�ώ��|�̊��b �@���Ɖ��߂���B �@�u���m�B���p�v���́A���{���̍��킹�b���Ƃ��ď]���̐V�X�� �@�Ɋ�Â����������A����Ɋےb���������Ċe�X�̑��荞�� �@�̎�ނ�������Ă���B�@ |

| �@���@�� | �@�@�@�u���m�B���p�v������(����) �@�@�@���c�u�t�̖ؔʼn����(���F��) |

�M�@�ҁ@���@�� |

| �]���� | ��ł̏Ă��g�B�����͏Ă��߂��Ńt�F���C�g �������B ����̈ꕔ����苎���Ă���B�t�F���C�g�� �j��g�D�͉Ђɑ��������Ƃ������Ă���B |

��ɑ����Ĕ��ʂ����Ă����Ƃ������ɍ�����a������ �S�g�Ă��g���O��z�Y ?�@�Ð]�̖�(��������) �͋^��B |

���R�ƘΓ� |

���钆�Őؒf�̓`������B ���闎��̍ۈ⎸�����˂̂Ə̂�����B �g�D���ɖ��ɂ��Ēb�������̔@���B �Y�f�ʏ����A���������Ȃ�ǎ��p�I�ɔB |

�ےb��(�ꖇ�b��)�B�g�D�̗��ɂ߂Ĕ��ׁB |

| ������ | �}�N���b���炵���B | �����b�ږʍ��E�̗���A�n���̓�|���ւ̐H�����݂��猩�� �P���ȃ}�N���Ƃ͎v���Ȃ��B���̌����ŗ��̉���ڂ�����Ȃ��B |

���B���A |

�g�D�̗����ׁB ���B���q���ɂĔ��ɗǂ��b������g�D�����A �Đn�͑傫�ȗ���ł���B |

�s�ώ��|�{�̂Ɠ�����|�̍��킹�b�� |

���� |

�P���}�N���b���B �d��|���킹�b���đS�̂Ƃ��čd���B��(�w��) �ɂ����X�ē��ꂠ��B |

����ڂ��s���B����ޖ{�̂Ɠ����ɏē��d�|�̍��킹�b���B |

| ���O�t�� | �}�N���b���B |

�d�E��|�̃}�N���b���Ɉ٘_����B�ےb��(�����)�Ɛ��ʁB |

| �施 | �}�N���b���B ��r�I���m�ȑg�D�����Ă��邪�A�������̓S�� ��炩�����Ď��p�I�ł͂Ȃ��B |

���ォ�s���B�}�N�����͍b���b���B��S�̓����ւ̓W�������Ȃ� �n�̑����ɂ�錤������Ȃ�A���`�n���̔�S����Ɍ���B |

�O�i�@�� |

�l���l�߁B �Z���B�����I�B�d���|��p���B����͓�|��܂� �Ԃ��b����������́B |

�����ʂ̔�S�͓�|�B�]�����̎l���l�߂Ƃ͈Ⴄ�B |

���O�S�i |

��A���d�A�d�|��g���킹������}�N���B �����̒��d�|�ނɓ�|�̔w����n�ڂ��A�O���� ��|�ŕ��Œb�����Ă���B�������A�w������ ���ɂ���Ă���B |

�d�E��|�̒P������ށB |

�����F�d |

�\�����������B ����̕Е��������Ă���B�n���̏ē�������S �Ȃ炸�B |

�]���T�O�Ő��������Ȃ��ׂ� ? �@�d�E��|�̒P�����킹�B |

�����q��� |

�}�N���b���̔�S�𓏂ɋȂ����B ��|�̂܂����d�|�ɂĕ�݂�����́B �����u�f���̊ܗL��������������܂܂��B |

�����ېV���O�̍쓁�B�l���l�߂��B |

| ���� |

�ł��ȒP�Ȃ�����ŁA�e�����Ə̂�����̂� ����B |

�d�|���|�ŋ����̂��B |

�@ |

�@ |

�@ |

| �@�@�b�B�������ƂȂ��A�ē�����Ȃ��B �@�@�n���ɂ͍d�|��p���Ă���B |

�@�@���n�̒Z���B����̂ݏē���L��B |

�@�@���S���W�߂đ��肽����̂̔@���B �@�@�������A���ʂ̐n��������A�ē���� �@�@����Ă���B |

�@�@�@�@�@ |

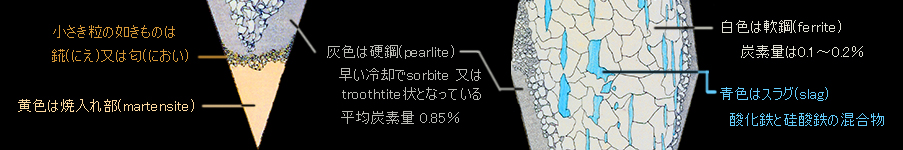

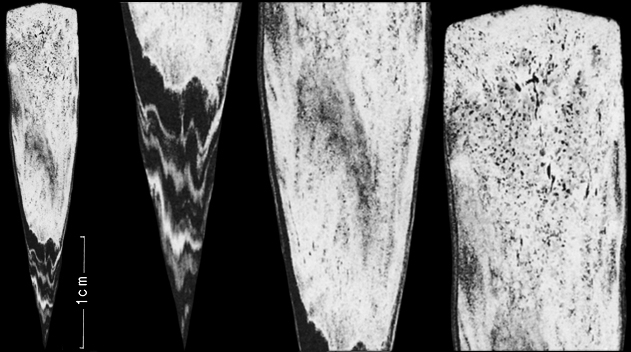

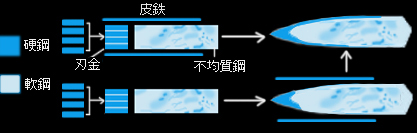

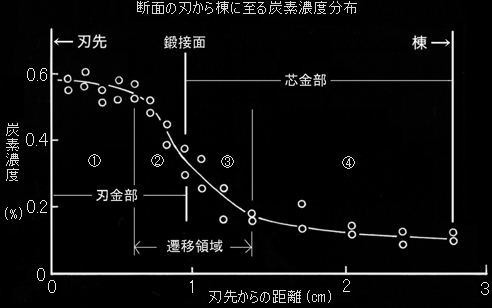

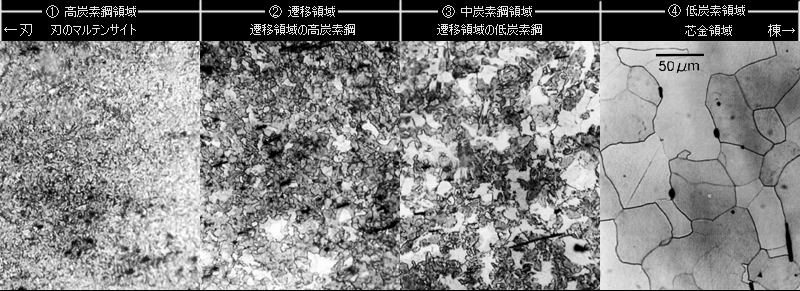

���w���H�f�ʎʐ^ ���F=���Y�f�̈�@ ���F=��Y�f�̈�@ �D�F=���ԒY�f�̈�@ ���_�E��=�������ݕ� �ō��ܒY��: �n�� 0.6%C �Œ�ܒY��: ���� 0.1%C |

|

�����͖{�����́u�g��v �@�E�͏��q���R�������̈ϑ��ő���ꂽ �@�@�D�G���H�uF�v�̃}�N���b�� �@�@ �@���E�͋ʍ|�ƕ�S�̋ώ��|�����킹���V�X�� �@�@�ȍ~�̈�ʓI�}�N���b���B �@�����̎ʐ^�A����Z�p���e���Ȉׂɕs�N�������A �@�����ɒb�ږʂ��m�F�����B �@�u�g��v�̑��荞�݂�V�X���Ɠ���̊T�O�ő� �@����ɂ͖��������� |

�u�g��v�̔�S�̖����Ɛc�S�̕����ނ��l�����āA���g�̊�

�@�{�����n�b���Ƒz�肵���B �@�����A�c���𓁐g�{�̂��̂��̂Ƒ������B �@��}�͎O���A���͍b���b���ɋߎ�������B �@���}�͊��n�b���ɔ�S�̑g�����B��S�͟��Y�ނ����˂� �@����펯�z���鑢�荞�݂����������Ƃ�z�肵��  |

|

�@�d�E��|�͖�800���ʂ̒b�����x�Ōő̂̏�Ԃ̂܂܌��q�� �@���݈ړ��Ɉ˂��Ēb�ڂ����B �@�ڍ��ʂł͍d�E��|�̗��҂̓S(Fe)�ƒY�f(C)�������Ɋg�U �@����B �@���}�͐g�Е����̒Y�f�Z�x�̕��z�Ȑ��ŁA���R�̎��Ȃ��� �@�b�ڋ��E�ɋ߂����d�|�̒E�Y�ʂƓ�|�̋z�Y�ʂ͑����B �@�Y�f�g�U�̌�������͈̔�(�J�ڂ̔�����������)��9�o�ɋy �@��ł���B���{���̕��ϓI�d�˂�蒷�������ł���B �@�d�˕���(���ʂ��瑤��)�Ɋւ��Ă͐n�悩��7�o�A8�o�̈� �@�u�̃f�[�^�͂��邪������n���̔��e�ł���B �@���g�������߂̃f�[�^�͎c�O���L�ڂ���Ă��Ȃ��B �@���ʔ�S�̌��݂Ɠ�|�Ƃ̑J�ڂ̑��ցX�W�ɋ������䂩�� �@��B�@�@�@�@�����}�Ȑ��㉺�́��͓�_�̑���l |

|

�� ��k�����̌Ö����Ɋւ���H�����l���m�̌���

���̎���̔��O�̃^�^���̎Y���͑L�S=���L�ł������B(���g�n����)�ؖڂ������鍕���͓S��ł���B �����͐��|��ׂɁA�˂����߂ɍ����Ă��ēS��𗬓���ɂ��A�Ȃōi���ēS����������邪�A�Ö����͍��̓S�揜�� �����ċ��Ȃ��Ǝv����(�b�ڍ܂Ƃ��ėL�p�ȃE�X�^�C�g�n�m��)�B �Y�f�̍����|�͒ቷ�b�B���o���ʂ̂ŁA������ŏo�����˂ƁA�{��ʼn�(��)������S(�B�S)�����킹�A������̎����ċ� ��S������ʗl�A�o�����Ⴍ�Ă��Ēb�������̂ƍl������B �Ⴂ���x�Œ@���ď��̏o���Ȃ����߂ɂ͍|�̒Y�f�̒Ⴂ����v����̂ŁA�˂̒Y�f��Ⴍ���邽�߂ɕ�S�������A�S�� �����������ċ�����̂Ǝv���B �@�@�@�@ ���ߍ����ɔM���ď��悷��(�V���ȍ~��)�a�|�Ɠ��̍�Ƃ����Ȃ����@�@�@�A �Ȃ�ׂ��ቷ�ɏĂ����@ �@�@�@�B �ቷ�b�B���\�Ȃ炵�ނ邽�߁A�ŏグ���� C 0.45�`0.5�ɂȂ�悤�ɒ�Y�f�̑f�ނ�I�Ԏ� �@�@�@�C �S����p�����ۃM�^�G�ɂ��鎖�@�@�@�D �܂�Ԃ��͏��Ȃ����鎖 ����͊��q�E��k�����̌Ö����̒n�S�ɑ���H�����m�̕s���̍l���������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@( )�͕M�Ғ� |

|

�@���݂ɁA�k�c���������ׂ��]�ˊ��̓��{���ł́u�n���Ƀ`�^�����܂܂�邪�A�c���ł̓`�^ �@�������o����Ȃ����̂�����A�O��̈قȂ錴�����g���Ă��铁���������B �@�܂��A�Ñ�̒����ł̓`�^�������o����Ȃ��B �@�����ɂ��Ă͑����̎�����p���Ĉ��������������Ă��邪�A�{�M�̍��S�ɗR������|�� �@�O�̗A���|���Â�����g���Ă����\��������v�Ƃ��q�ׂĂ���B �@�������̕U���m���A�V���̐S�S�ɂ͓������̑����A���|�ƌ����S���g���Ă��邱�� �@������Əq�ׂ��Ă���B �@��O�A�}�O�͓�ؑD�̎�Ȋ�`�n�������B�{�����̒}�O�M��(�g��)��h�A��O���g��h�� �@��ؓS�g�p�̗��h�Ƃ��Ēm���Ă���B �@�瓇�˂͖����܂œ�ؖ��f�Ղ��s���Ă����B �@�}�O�E��O�̓��H���h�ɓ�ؓS�������g��ꂽ���R���m����B �@���́u�M���g��v�̍|�ނ͔��ړS��2�̉\�����ɂ߂č����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@��2�@��ؓS�E�m�S�l�Q�� �@���@�{�����Ƃ͕ʂ̓�ؓS�������M���g��̓��B �@�@�@��: �}�B�Z���M���g�� �@�@�@����: �ȓ�ؓS��V |

| ���@���{���̒n�S�@�@�����n�S�͑L�S�@�@���{���l | �����Ƃ͉����@���˂̍����E���������̓��g�\���@�� |