| 異説・たたら製鉄と日本刀 (5) 0 |

弥生~古墳時代 |

|

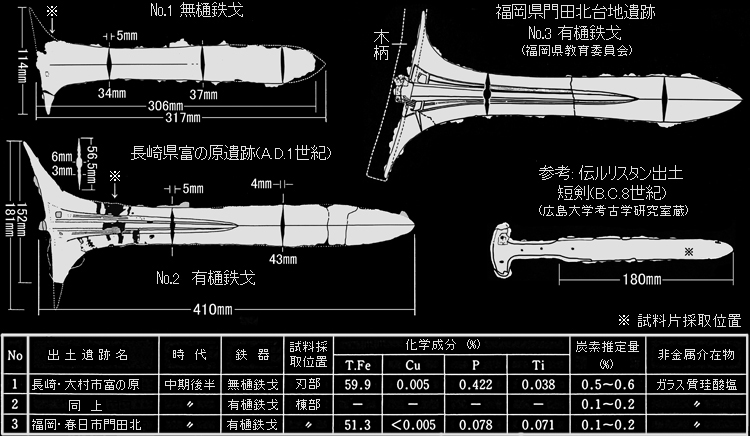

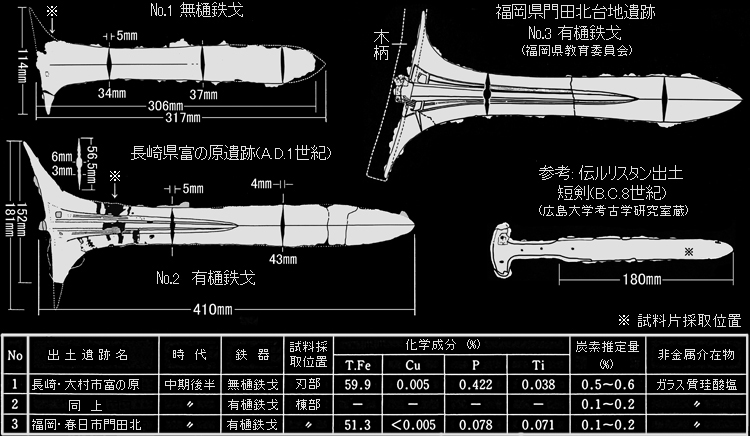

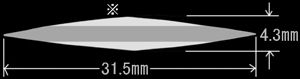

ペルシャ鉄剣、日本の鉄戈、ローマの釘も造滓材成分の比率はほぼ同じ結果を 示し、鋼質と製造法は共通であると判定された。 時代が遡るが、ヒッタイトのカマン・カレホユク(遺跡)Ⅲ層とⅡd層出土の2点 の鉄滓は石灰質材料を使用した鋼の精練滓と判定され、同じく採取された4種の 鉄片の非晶質珪酸塩系介在物の造滓材成分もペルシャ短剣とほぼ一致した。 時代が下がったⅡa層に、銑鉄に近い組成の遺物が検出され、内部に黒鉛化組織 の残留があった。鼠銑であろうか? 原料鉄と見られている。 ※ 紀元83年頃のイギリス・イングランド北部ブリタニア要塞遺跡から出土した 百万本近い釘 |

|

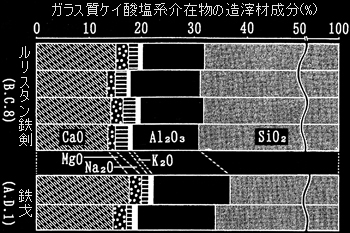

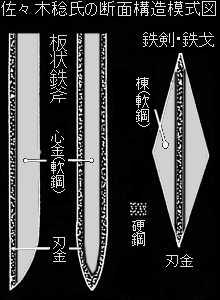

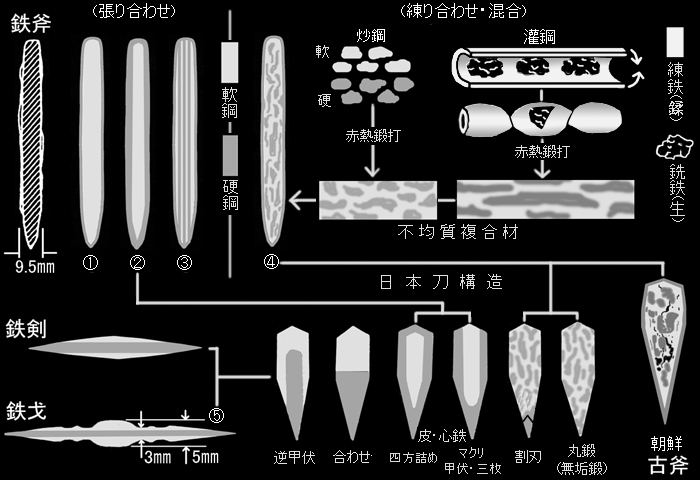

左図は静岡市石川遺跡と川合遺跡から出土した弥生時代後期と見られる鉄斧で ある。 片刃:石川遺跡。保存状態が良く、内部にメタルが残存していた。 裏面(図では向こ側)はC 0.5~0.6%の硬鋼、手前はC 0.1~0.2%の軟鋼だった。 厚みは約7.5㎜。銅、リン、チタン成分は何れも低く、原料は岩鉄鉱という推測 しか出来なかった。上記鉄戈の鋼材とは異なる。 岩鉄鉱とは、砂鉄も鉄鉱石の一種なので塊状の鉄鉱石を岩鉄鉱と慣用的に呼称 して砂鉄と区別する。正式な学術用語ではない。 両刃: 川合遺跡。頭部から錆片を採取。メタル無し。表面に僅かに残存する皮 金はC 0.5~0.6%の硬鋼、内部はC 0.1%位の軟鋼と推定された。 厚みは約9.5㎜。リンの値が高いのは土中汚染と考えられ、原料の標識成分が特 定できない為に鋼材の推定は出来なかった。 |

|

試料の錆片の採取は各々表面の一箇所に限られているのでこの模式図は断面実態では無い。 あくまで想像図である。この図から何が連想されるであろうか。 鉄戈、両刃の鉄斧、ペルシャ短剣の構造は日本刀の皮・心鉄構造(軟鋼を硬鋼で最中のように包ん だ構造と定義しておく)、甲伏 (捲(まく)り)、割刃鍛え、逆甲伏を連想するに違いない。 佐々木氏は硬・軟鋼を鍛接した片刃のものを二つに折り返したものが両刃の構造であり、日本刀 の捲り鍛えと同じと解説している。 即ち、佐々木氏は硬度と粘性の両立を硬・軟鋼の「張り合わせ」に求めた。 確かに古代人が思いつく最も簡便な方法である事は間違いないであろうが、「張り合わせ」だけ に強靱性の理由を特定して良いものだろうか。 その推論の妥当性は、硬・軟鋼の構造上の配分=断面組織を明らかにしなければ判断出来ない。 既述した朝鮮古斧の分析で見られるように、各々の鋼の一方が余りにも薄い場合は他の鋼の複合 材の可能性も考慮しなければならない。 佐々木氏は硬鋼の厚みを1~2㎜と想定している。鉄戈の根元の最大厚みは5㎜しかない。 川合遺跡の両刃の鉄斧の厚みは尺度から約9.5㎜、残存する硬鋼の皮金は1㎜位の薄さである。 硬鋼部が腐食剥落したので薄いということなのか? 若し心金が均質な軟鋼とすれば、この薄さ の硬鋼で充分な強度が確保出来るかどうかの再現実験が必要であろう。 古代人の複合材の造り方が稚拙であったとして簡単に片付けられる問題とは思えない。 |

(写真は西田進様のHPより引用)

|

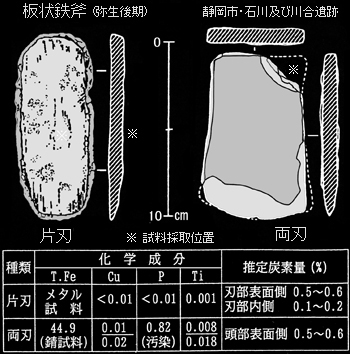

左の写真は鉄の生産地・伽耶(加羅)の福泉洞古墳群から出土した鉄鉱 石、砂鉄、鉄鋌(てってい)である。 鉄鉱石と砂鉄の両原料の出土に大変興味を惹かれる。 各々を始発原料にしたのか、或は精練の脱炭材に砂鉄を使ったのか。 日本の製練法の鍵を握るので、実態を知りたいところである。 金海地方の磁鉄鉱はチタンを含有する。砂鉄原料と誤解され易い。 一方、東海岸江原道尉珍郡には豊富な山砂鉄が存在し、慶州や釜山で 砂鉄製錬が行われていた。 そうだとすれば鉄鉱石と砂鉄の両製練法が並立していたことになる。 |

|

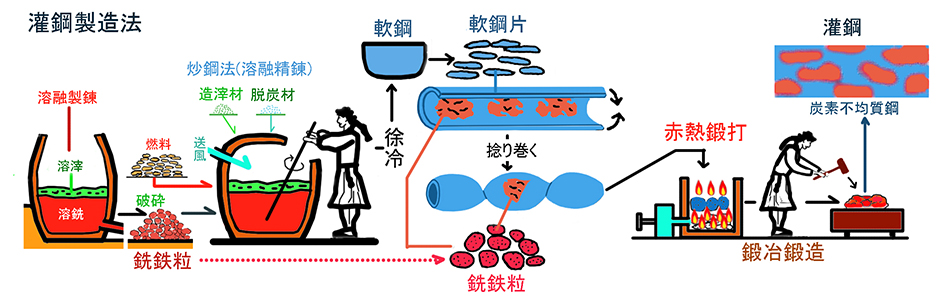

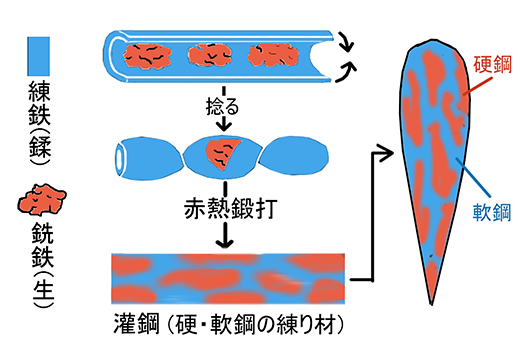

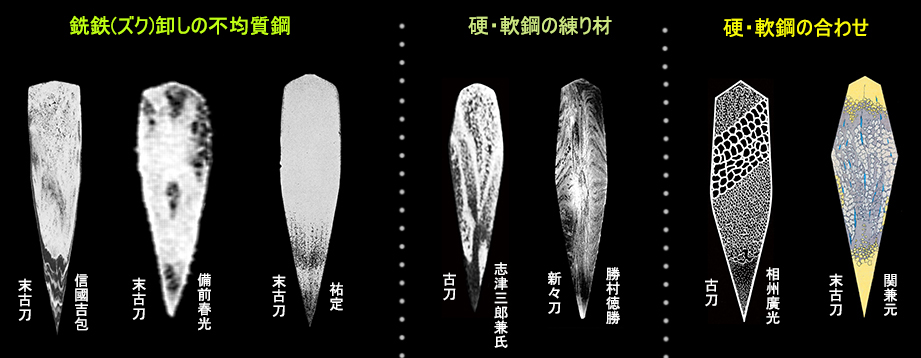

灌鋼の製造法は、錬鉄の長い薄板に銑鉄粒を夾んでコイル状に 巻き、泥で封じてから炉内で高温に加熱する。 加熱後取り出して鍛打鍛造する。 銑鉄は炭素を放出して硬鋼となり、錬鉄は滲炭されて軟鋼に変 わる。 C 4%の銑鉄は1145℃で溶融するが、低炭素の錬鉄の溶融点は 約1500℃と高い。 銑鉄から吸炭して錬鉄の融点が下がっても、鍛冶炉の中では完全 に溶融しない。半溶融状態である。 従って、灌鋼は、異種鋼が練り合わさった不均質複合 組成の 鋼となる。 ← 硬・軟鋼の練り材 |

|

|

|

|

| ← 異説・たたら製鉄と日本刀目次 日本刀の地鉄 日本刀 | 古代・褐鉄鉱製錬の可能性 → |