水垢離する小林康宏刀匠

「月刊空手道」(1983年7月号)より

「月刊空手道」(1983年7月号)より

戦後、一貫して古刀を探究した天田昭次刀匠(人間国宝)は、著書「鉄と日本刀」の中で

栗原彦三郎昭秀の同門だった宮入昭平刀匠(人間国宝)に触れ、「古刀を目指した宮入刀

匠の作刀結果は、その目標とは裏腹に次第に古刀から遠のいて行った」と述べている。

天田刀匠自身も、古刀は未だ遙か彼方にあると述懐している。

刀匠の頂きに昇り詰めた刀匠達を以てしても、古刀に到達することができなかった。

筆者は「日本刀の地鉄」の項で、天田刀匠の意外な側面を指摘した。

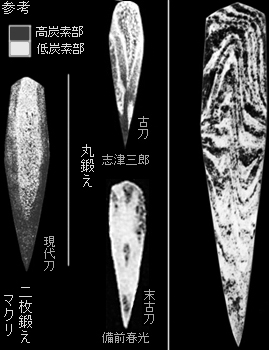

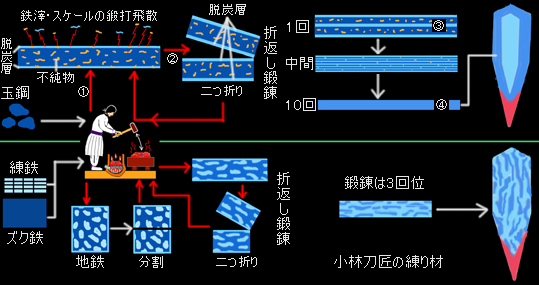

天田刀匠が、古刀には丸鍛え※1が多く、心鉄が刀の機能を阻害することなどを晩年ま

で知らなかった事実である。これが刀剣界の実態を表している。

心鉄の矛盾は柴田刀匠や研究家達が指摘し、恩師の栗原昭秀も一枚鍛えの史実を明らか

にしていた。

戦後の美術刀に関して、永山光幹師(人間国宝)は、新々刀の鍛法を棄てるよう鋭い問題

提起をしている※2。

それでも刀剣界の大勢は新々刀を古来からの伝統と信じ込み、この固定概念から脱却す

ることができなかった。この因習は骨の髄まで染み込んでいた。

これが古刀の再現を妨げた大きな要因だったように思われる。

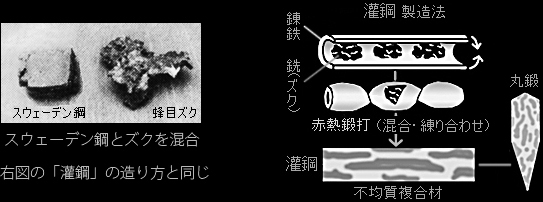

※1

無垢鍛え及び割刃鍛え ※2 日本刀の常識を問う参照